Egipto: Organización política y social

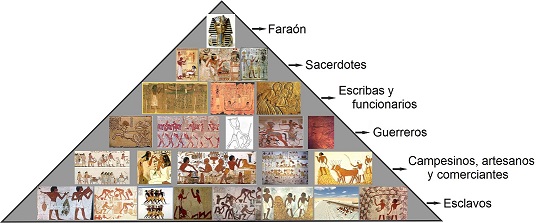

Pirámide Social del Antiguo Egipto

La organización social y política del Antiguo Egipto, de carácter teocrática, se basó en la relación entre la dimensión religiosa y la subsistencia básica que dependía del Nilo. Esta unidad entre la fe y la vida cotidiana prefiguró la concentración de todos los poderes, tanto materiales como espirituales, en un solo individuo: el faraón, que no en vano significaba “Gran Casa”. Como tal, ocupaba el puesto supremo en el gobierno y en la jerarquía sacerdotal, y al mismo tiempo era adorado como la divinidad suprema de un complejo panteón, al cual se sumaba la familia real.

En el peldaño siguiente se ubicaba la casta sacerdotal, seguida de los funcionarios administrativos. Entre éstos sobresalían los “escribas”, encargados de consignar por escrito leyes y edictos imperiales, informes, acuerdos comerciales y textos sagrados. En cuarto lugar, estaba la casta militar y, en el quinto, la clase de los comerciantes y los artesanos junto con los campesinos, por debajo de la cual se ubicaba el estrato inferior, el de los esclavos, que carecían de derechos y tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas.

El faraón, humano y divino

El faraón, supremo hacedor del Antiguo Egipto, era, sin duda, dueño de los destinos de sus súbditos, regidor del orden cósmico y, por su propia condición humana y divina, interlocutor de los dioses e intermediario entre ellos y los seres terrenales, ya fueran hombres, animales o vegetales. Por eso, su representación artística nunca era un retrato de algún gobernante en particular, sino la recreación de un modelo. De ahí que todas las formas expresivas usadas trasunten una gran idealización y abstracción. El simbolismo, a menudo plasmado en un puro geometrismo, responde a la idea de un orden social que se cree definitivo y eterno.

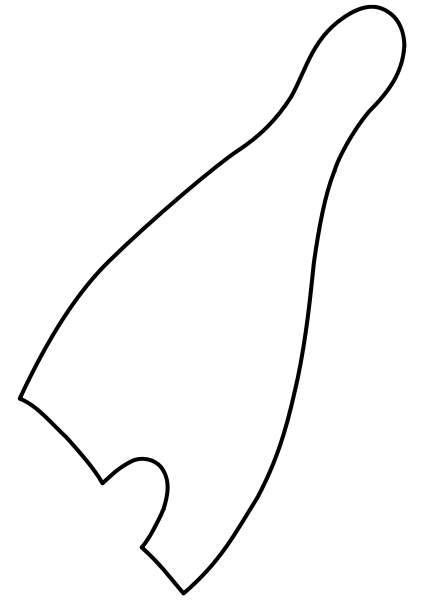

La corona egipcia era un símbolo distintivo de los faraones y también de los dioses:

Corona Blanca: Mitra blanca de forma oblonga, también llamada "hedyet". Se asociaba con el dios Seth.

Corona Blanca: Mitra blanca de forma oblonga, también llamada "hedyet". Se asociaba con el dios Seth.

Corona Roja: Dotada de una rizada protuberancia, era denominada "desheret" y se asociaba con el dios Horus.

Corona Roja: Dotada de una rizada protuberancia, era denominada "desheret" y se asociaba con el dios Horus.

Corona Doble: Simbolizaba una síntesis de la blanca y la roja, por lo cual era llamada "sejemty" (los dos poderes).

Corona Doble: Simbolizaba una síntesis de la blanca y la roja, por lo cual era llamada "sejemty" (los dos poderes).

Corona Atef: Variante más compleja de la blanca, integraba dos plumas de avestruz y se asociaba con Osiris.

Corona Atef: Variante más compleja de la blanca, integraba dos plumas de avestruz y se asociaba con Osiris.

Corona Jeperesh: Con forma de casquete azul, se confeccionaba con tela y se relaciona con la diosa Uerethekau.

Corona Jeperesh: Con forma de casquete azul, se confeccionaba con tela y se relaciona con la diosa Uerethekau.

Corona Shuty: Representada por dos plumas de halcón, simbolizaba la unión de las diosas Uadyet y Nejbet.

Corona Shuty: Representada por dos plumas de halcón, simbolizaba la unión de las diosas Uadyet y Nejbet.

TRONO DE TUTANKHAMÓN

Por ser la encarnación del dios Horus en la tierra, el faraón ejercía un poder absoluto sobre todo y sobre todos. Él en persona nombraba visires, sacerdotes, generales y demás altos cargos. Y sólo su familia, por ser considerada una prolongación de su propia jerarquía, formaba parte de su entorno más inmediato. Sin embargo, no siempre este esquema funcionaba en la realidad. Las tensiones internas del imperio, sobre todo entre el Bajo y el Alto Egipto, más los conflictos con otros reinos y pueblos, obligaban al faraón a una política de alianzas que, en los hechos, implicaba una cesión de poder. Los antiguos señoríos -nomos-, el clero y la casta militar conspiraban constantemente contra el sistema marcadamente centralista.

La casta sacerdotal

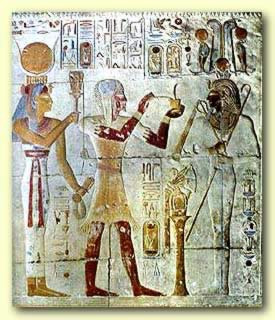

Representación de un rito religioso donde el sacerdote es el intermediario entre el faraón y la diosa Hator

Si hubo una civilización profundamente impregnada por la religión, sin un solo momento de secularización, esa fue la del Antiguo Egipto. Parte esencial de la estructura social, en un escalón prácticamente inmediato al que ocupaban el faraón y la familia real, la casta sacerdotal formaba parte de las altas instancias del poder. Tenía en sus manos la administración de los templos, que era la morada de los dioses, y consagraba su vida a celebrar el culto. Como eran poseedores de los secretos del más allá y conocían los entresijos de la magia, eran temidos y respetados por quienes, por debajo de ellos, al llegar la última hora, aspiraban a ingresar sin dificultades en la vida de ultratumba.

Meryre, también llamado Nekhebu, fue supremo sacerdote por delegación del faraón. Ejerció como supervisor de todas las obras reales y su nombre significa, según algunas interpretaciones. "Constructor de las Dos Casas". Se sabe que tuvo a su cargo la construcción de la pirámide de Pepi I. Su esposa Tener fue objeto de culto en numerosas comunidades del Alto Egipto.

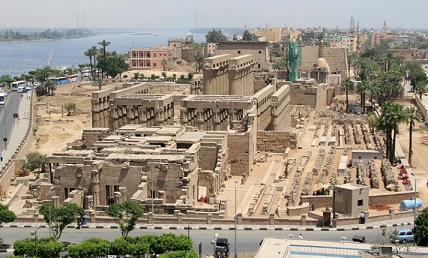

TEMPLOS DE KARNAK Y LUXOR: Dedicado centralmente al culto del dios Amón, el templo de Karnak fue el más influyente centro religioso durante el Imperio Nuevo. Este complejo monumental está considerado por la Unesco Patrimonio Histórico de la Humanidad. El templo de Luxor, unido al templo de Karnak por una avenida de colosales esfinges, fue construido por los faraones Amenhotep III y Ramsés II. Los faraones Akhenatón, Tutankhamón y Horemheb embellecieron a Karnak y Luxor con otras construcciones menores. Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas gemelas de piedra de Amenhotep III, situadas al oeste de Luxor, cerca de Medinat Habu.

Vista de la entrada principal del Templo de Karnak Panorámica actual del Templo de Luxor

El poderío militar

El país del Nilo, por ser un imperio rico y vasto, necesitaba contar con poderosos ejércitos, capaces de librar batallas en diversos frentes al mismo tiempo. Muchas veces, las expediciones militares contra las tribus nubias coincidían con campañas realizadas contra los reinos cananeos, en Palestina, e incluso en la Mesopotamia. Este poderío militar era también la garantía de la unidad de Egipto, cuyo sistema rígidamente centralista provocaba la reacción de fuerzas locales, herederas de los antiguos señoríos y deseosas siempre de alcanzar mayor autonomía frente al faraón. Éste debía apelar a una gran habilidad política, pero también a la fuerza del estamento militar, cuya adhesión era vital para el mantenimiento del poder en sus manos.

Ilustración sobre la batalla de Qadesh del año 1274 a.C. Enfrentamiento entre las fuerzas egipcias del faraón Ramsés II y los hititas de Muwatalli.

El coraje era premiado con una condecoración con forma de mosca, llamada "mosca de los valientes". Los altos cargos solían distinguirse principalmente por llevar un collar con este tipo de distinciones y gozar de privilegios económicos. Cuantas más "moscas" luciesen en sus collares, más alto eran su prestigio y su poder. Los más altos cargos solían constituir una especie de estado mayor, que era consultado por el faraón en el caso de graves conflictos o antes de emprender campañas de envergadura. Los soldados rasos muertos eran enterrados en la arena para que se desecaran y luego trasladados a alguna sepultura para garantizar así el acceso de sus almas al más allá.

La infantería recibía el nombre de "phyle" y era la unidad más típica. La integraban tropas armadas con lanzas, hachas, mazas y arcos. Vestían una sencilla falda por encima de la rodilla y, por lo general, eran enviados como cabeza en las avanzadas. Destinado a una muerte segura, este cuerpo solía estar integrado por esclavos o prisioneros de guerra. Horus era considerado el inventor del arco, por lo que se le denominaba el dios tirador. Los astiles de las flechas estaban hechos con juncos, en uno de cuyos extremos se introducía la punta de metal y se la fijaba con resina e hilo de lino. En la cola de la flecha se marcaba la hendidura para colocar la cuerda. Los arqueros constituían un cuerpo especial, que desempeñaba tareas decisivas en los avances y en el cerco de las ciudades enemigas.

Trabajo y esclavitud

El relato bíblico referido al cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, y cuya liberación dio pie a las celebraciones pascuales, ha popularizado la idea de la existencia de esclavos en el país del Nilo. Sin embargo, no hay mucha documentación acerca de dicha condición laboral. Por otra parte, entre el trabajador libre y el esclavo había toda una graduación, estipulada por la normativa imperante, que dificulta a menudo la distinción entre los distintos tipos de mano de obra. Probablemente, los prisioneros de guerra y los extranjeros cautivos -como lo fueron los judíos en tierras del faraón- hayan sido los esclavos.

En este grabado, realizado sobre granito, se observa el traslado de prisioneros atados por los brazos, probablemente después de una de las innumerables batallas libradas por los egipcios. Para mayor humillación, los cautivos han sido obligados a desplazarse de rodillas.

La guerra era una fuente de mano de obra gratuita que los faraones no dejaban de aprovechar. Por cierto, no matar a los enemigos no respondía a un principio humanitario, sino a un interés económico. Para designar al esclavo, la antigua lengua egipcia utilizaba diversos términos, cuya traducción aún es objeto de polémicas. Los principales vocablos son "hem" y "bak", pero ambos se referían a la extensión de la propiedad sobre la existencia del esclavo que se prolongaba en sus hijos presentes o futuros. En la Biblia, para designar la condición del pueblo de Israel en Egipto se utiliza el vocablo "eved", pero la raíz de esta palabra se asocia con el término "trabajo". Probablemente, el texto bíblico metaforiza como esclavitud las duras condiciones de trabajo, más que las específicas del esclavo. En numerosos murales, los esclavos son reproducidos sin ropa, esta desnudez que ostentan con tanta naturalidad entre otras figuras vestidas responde al criterio de que, por no ser considerados humanos, eran asimilables a la categoría animal.

Últimos Articulos

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

Notas de interés

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

Edad Antigua

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- La fundación de Roma

- Roma: República

- Roma: Monarquía

- Roma: Imperio

- Civilización China: Lúdica, música y ocio

- Civilización China: Historia

- Roma: Legado cultural

- Pablo de Tarso

- El Bajo Imperio: Cristianismo y poder imperial en Roma

- El Bajo Imperio: Difusión y organización del cristianismo primitivo

- El Bajo Imperio: El mundo romano en vísperas del cristianismo

- El Bajo Imperio: Crisis del Imperio romano y su división

- Las civilizaciones de la Media Luna fértil

- ¿Qué es una civilización?

- Egipto: Los Templos de Abu Simbel

- Egipto: Organización política y social

- Egipto: Sociedad y vida cotidiana

- Civilizaciones andinas: Cultura Paracas

- Civilizaciones andinas: Cultura Mochica

- Civilizaciones andinas: Cultura Huari

- Imperio Asirio

- Grecia: Glosario

- Civilización China: Religiones

- Civilización China: Mitos y creencias

- Egipto: Dominación romana

- Egipto: La reina Cleopatra

- Egipto: La biblioteca de Alejandría

- Egipto: Dinastía ptolemaica

- Egipto bajo Alejandro Magno

- Egipto: Dominación persa

- Egipto: La dinastía saíta

- Imperio babilonio de Nabucodonosor II

- Imperio Asirio: Sargón II y Sennaquerib

- Egipto: Los faraones nubios

- Egipto: El Libro de los Muertos

- Los fenicios

- El nacimiento de Israel

- Egipto: La decadencia del Imperio

- Egipto: Ramsés III y el declive del Reino Nuevo

- Egipto: El Complejo de Karnak

- Egipto: El Templo de Luxor

- Egipto: Ramsés II

- Egipto: Tutankhamón

- Egipto: Akhenatón y Nefertiti

- Reino de Mitanni

- Reino de los hititas

- Egipto: Thutmosis III

- Egipto: Hatshepsut, la reina con barba

- Egipto: La tumba del faraón

- Egipto: El apogeo de la civilización

- Egipto: La invasión de los hicsos

- Egipto: Las embarcaciones del Nilo

- Imperio babilonio de Hammurabi

- Incas: Mitos y creencias

- Egipto: El faraón

- Egipto: Jerarquización social

- Egipto: El Reino Medio

- Egipto: Primer Período Intermedio

- Egipto: El calendario

- Egipto: El más allá

- Egipto: Nubia, el vecino del sur

- Egipto: Los escribas

- Egipto: Los nomos

- Egipto: La casta sacerdotal

- Egipto: Pirámides de Guiza

- Imperio acadio

- Egipto: Saqqara, la primera pirámide de piedra

- Egipto: Cosmogonía

- Egipto: Los jeroglíficos

- Egipto: Período Tinita

- Civilización China: Ubicación geográfica

- Egipto: El río Nilo

- Egipto: Unificación del Alto y Bajo Egipto

- Egipto: Orígenes del pueblo egipcio

- Sumerios: La epopeya de Gilgamesh

- Sumerios: Primera Gran Civilización

- Civilización China: La Ciudad Prohibida

- Civilización China: Sociedad y vida cotidiana

- Aztecas: Culto y rituales

- Aztecas: Economía

- Aztecas: Historia

- Aztecas: Legado cultural

- Aztecas: Mitología

- Aztecas: Organización política y militar

- Aztecas: Organización social

- Aztecas: Sociedad y vida cotidiana

- Aztecas: Ubicación geográfica

- Aztecas: Urbanismo y arquitectura

- Celtas: Historia y ubicación geográfica

- Celtas: Legado cultural

- Celtas: Mitos y creencias

- Celtas: Organización social

- Civilización China: Dinastías

- Civilización China: Glosario

- Civilización China: Organización política