El radioperiodismo en Colombia

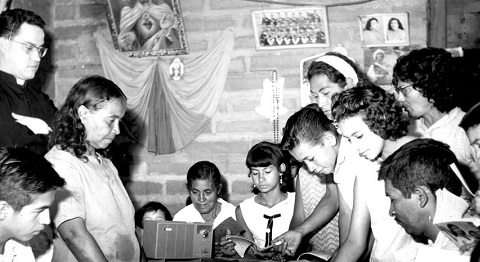

El periodismo radial regional en Colombia surge con el programa El Mensaje, transmitido por La Voz de Antioquia y fundado el primero de junio de 1935 por Gustavo Rodas Gaviria, quien, gracias a la oportuna comunicación telefónica de Antonio Henao Gaviria, desde el aeropuerto de Las Playas, describió el accidente de aviación ocurrido a las tres de la tarde del 24 de junio de 1935, cuando se estrellaron el avión de Saco en que iba Carlos Gardel y un trimotor de la SCADTA.

Cuando se dejó de transmitir este radionoticiero surgió El Micrófono, dirigido por Luis Parra Bolívar, jefe de redacción de El Colombiano de Medellín, cuya primera emisión se ofreció en 1936; este espacio, aunque defendía las tesis conservadoras, no ejerció beligerancia política. En cambio, el programa La República Liberal, promovido por Antonio Aguirre a través de La Voz de la Víctor de Bogotá, era un defensor apasionado del primer gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo y de su programa político, la "Revolución en Marcha".

La emisora HJN comenzó a transmitir los principales titulares de los diarios bogotanos junto con pequeñas sinopsis de las noticias, lo que disgustó bastante a los medios escritos. En 1936 trascendió que el gobierno, pensaba presentar ante el Congreso un proyecto de ley para nacionalizar la radiodifusión. Inmediatamente, los empresarios radiofónicos antioqueños armaron un comité de defensa en el que unificaron sus intereses comunes, pese a sus permanentes divergencias. Allí se aglutinaron La Voz Katía, emisora oficial de Medellín; La Voz de Antioquia, orientada por Luis Ramos Henao; Ecos de la Montaña, fundada en 1935 por Francisco Cuartas; Radio Medellín, de propiedad de Leonardo Toro Montoya; y Emisora Philco, después llamada Emisora Claridad.

Esta acción conjunta culminó con la transmisión de una gigantesca velada realizada en el Teatro Junín, en la que se encadenaron todas las emisoras de Medellín. A las pocas semanas Bogotá se sumó a la protesta, realizando un espectáculo similar en el Teatro Real, en el que la totalidad de las emisoras capitalinas mostraron su satisfacción por la decisión gubernamental de no insistir en la nacionalización.

La radio privada del país demostró otra vez su gran potencial para influir en la opinión pública a finales de 1937, cuando se presentó un movimiento en contra del centralismo. Se organizó una gigantesca manifestación de protesta convocada por las emisoras de Medellín, que hicieron confluir hasta la capital antioqueña a miles de campesinos caldenses, antioqueños y vallunos que llenaron el parque de Berrío.

En la década de los treinta proliferaron toda clase de radioperiódicos: Víctor Nieto, desde Cartagena, emitía Síntesis; en Emisora Atlántico, el español Pérez Domenech comentaba los sucesos internacionales; en 1936, Antonio Llanos dirigía La noche en Cali; en Manizales se presentaba Crítica, órgano conservador dirigido por Arturo Arango Uribe; el joven poeta Jorge Gaitán Durán colaboraba con el noticiero de La Voz de Cúcuta; en Pereira, los hermanos Mejía Duque perifoneaban su radioperiódico en La Voz del Pueblo; en Armenia se originó El universal; el espacio titulado La voz de Bogotá, transmitido en la emisora del mismo nombre, era dirigido por Gabriel Cano, uno de los propietarios del periódico El Espectador; Carlos Puyo Delgado sostenía sus puntos de vista desde Actualidad diaria, y Último instante se originaba en La Voz de Colombia.

Varios de los espacios periodísticos que saturaron por entonces las ondas radiales colombianas fueron bastante beligerantes en sus posiciones políticas; algunos pasaron por irresponsables, llegando incluso a sabotear las transmisiones de la competencia. El gobierno, que en 1936 había tratado infructuosamente de intervenir para poner coto a tal situación, tuvo que insistir nuevamente en 1941, mediante una fuerte advertencia de Alfredo Cadena D'Costa, ministro de Correos y Telégrafos, en la que hacía un llamado para que «cesara el irrespeto a las autoridades, a los hogares, a las personas». Esta intemperancia ocasionó la muerte de un periodista huilense, colaborador de un radioperiódico emitido por Radio Nutibara de Medellín, quien perdió la vida en una disputa originada por una controversia que había desatado al aire.

De esta primera etapa, se recuerdan los nombres de varios espacios radioperiodísticos como: Amerindia, de Medellín; El día, emitido por Radio Nutibara; Clarín; Ultimas noticias, tan comprometido en los desórdenes del 9 de abril de 1948; Calibán habla; Las noticias, en Radio Claridad de Medellín; La mañana, en Emisora Suramérica de Bogotá; La hora del pueblo y La hora policiva, de Medellín, y El meridiano, de La Voz de Colombia de Bogotá.

Las radio-revistas también tuvieron su auge. Onda libre, orientada por José Mar, Jorge Zalamea Borda y Alejandro Vallejo, cesó labores por causa de la censura impuesta después del 9 de abril de 1948. Años después Jaime Soto creó un espacio crítico de actualidad con comentarios punzantes y humorísticos, titulado Contrapunto, y cuando se retiró de la empresa, Lucas Caballero, «Klim», su creador, modificó el nombre por el de Cantaclaro.

También se consolidaron algunos espacios informativos especializados. Por ejemplo, Hernán Restrepo Duque comentó la farándula durante muchos años en Radio Lente, primero desde Caracol en Medellín y posteriormente desde Todelar; Fernando Villa Uribe habló de automovilismo; los programas Caracol en la tierra, La hacienda y Magazín veterinario (Radio Super) se ocuparon de los temas del campo; y Carlos Villaveces, en Momento económico, analizó la banca y las finanzas.

Muchos locutores de nuestro país han trabajado con gran competencia en redes radiofónicas del exterior, entre ellas la BBC de Londres, La Voz de América y La Voz de la OEA en Washington, la Deutsche Welle de Alemania, Radio Canadá y los servicios internacionales de las cadenas estadounidenses NBC y CBS.

La radiodifusión y el orden público

La radio ha desempeñado un papel trascendental en la vida pública colombiana en varias ocasiones. En esta ocasión se resaltarán cuatro ejemplos:

- El 10 de julio de 1944, el presidente Alfonso López Pumarejo fue apresado en Pasto por unos militares rebeldes; el ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, enfrentó la situación y, hablando con su excelente voz desde los estudios de la Radiodifusora Nacional, hizo fracasar el golpe de Estado pretendido en el sur del país. En esa ocasión ocurrió un hecho poco conocido: al llegar Lleras a la emisora, preguntó qué se estaba transmitiendo en ese momento, y se le informó que la Quinta sinfonía de Beethoven, cuyo tema más conocido se empleaba entonces como emblema sonoro de la victoria de los Aliados. El ministro comentó: «Sería un irrespeto suspender tan magistral composición», y se sentó pacientemente a esperar a que terminara; luego alertó en forma tranquila al pueblo colombiano y restableció el orden jurídico.

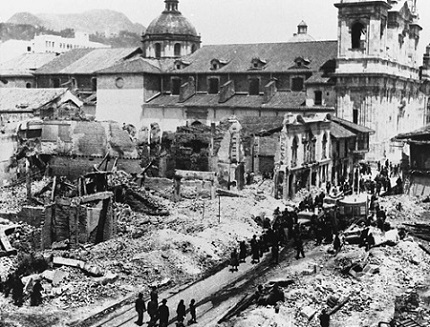

- El 9 de abril de 1948 fue mucho más sangriento. Los amotinados se tomaron la Radio Nacional, la Emisora Nueva Granada, que estaba pasando el Radioperiódico Ultimas noticias, y La Voz de Bogotá. Esta última estación, a través de su filial Ondas Bogotanas, había transmitido la audiencia final en la que Jorge Eliécer Gaitán, en esa fatídica madrugada, había logrado la absolución, en un juicio celebrado en el Palacio de Justicia. Tras la destrucción casi total del centro de Bogotá, el ejército logró contener el gigantesco motín. A raíz de estos gravísimos hechos fueron sancionadas fuertemente las emisoras involucradas y los cabecillas que dirigieron la sedición desde los micrófonos.

- Durante la rebelión de mayo de 1958, que intentó derrocar a la junta Militar de Gobierno, la cordura se impuso gracias a la cadena nacional, encabezada por la Radiodifusora Nacional, que evitó que el país cayera nuevamente en el caos.

- En abril de 1970 el presidente Carlos Lleras Restrepo, reloj en mano, puso al país bajo el toque de queda, a raíz de las protestas suscitadas por los resultados parciales de las elecciones que eligieron a su sucesor. Su decisiva intervención se presentó al mismo tiempo en radio y televisión, pues esta última aún no llegaba a todo el país.

En épocas de turbulencia política se han empleado emisoras clandestinas como la incautada en 1951 en Fusagasugá y operada por la oposición. Fueron condenados varios dirigentes adversos al gobierno de turno, entre ellos Álvaro García Herrera, quien había hecho sus primeras intervenciones radiales en la emisora HJN, a raíz del conflicto de Leticia.

A principios de los años cincuenta operó en Bogotá una radiodifusora clandestina que solamente transmitía música clásica, sin dar los títulos de las obras. Era manejada por dos jóvenes estudiantes universitarios, radioaficionados y melómanos de tiempo completo, que transmitían desde su residencia de Chapinero para ofrecer una alternativa musical frente a la Radio Nacional. Uno de ellos, Fernando Gómez Agudelo, sería más tarde director de la emisora del Estado y artífice de la Televisora Nacional.

Últimos Articulos

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

Notas de interés

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

- Mapa de Perú: Regiones naturales

Historia de Colombia

- Fundación de las primeras ciudades en Colombia

- Bogotá

- Insurrección comunera de 1781

- Presidentes del Nuevo Reino de Granada (1564-1719)

- El Estado de la Nueva Granada

- La Gran Colombia

- Periodismo en el siglo XX en Colombia

- Primera República: Una Patria Boba

- Bogotá, Distrito Capital

- Conocimiento del territorio colombiano a principios del siglo XIX

- Costumbres neogranadinas del siglo XVIII

- Cultura musical en Colombia: Nuevo Reino de Granada (1564-1739)

- Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

- Cultura musical en Colombia: Periodo prehispánico

- Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Siglo XIX

- Cultura musical en Colombia: Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810)

- Culturas negras en Colombia: Música, cantos y ritos

- Culturas negras en Colombia: Raíces, bailes y carnavales

- Demografía del Nuevo Reino de Granada

- Departamento Valle del Cauca

- Economía en el Nuevo Reino de Granada

- Economía en el siglo XIX en Colombia

- Economía y sociedad en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- El cine en Colombia: Años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años ochenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años treinta y cuarenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Filmaciones literarias y cine mudo en los años veinte del siglo XX

- El cine en Colombia: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

- El cine en Colombia: Inicios y pioneros

- El federalismo en Colombia

- El folklore de Colombia: 1. Cundinamarca, Boyacá y Santanderes

- El folklore de Colombia: 2. El llano y la selva

- El folklore de Colombia: 3. Chocó y Antioquia

- El folklore de Colombia: 4. El suroccidente

- El folklore de Colombia: 5. La costa atlántica

- El Frente Nacional

- El movimiento teatral en la Colonia

- El nombre de Colombia

- El primer reformismo liberal: 1845-1849

- El Quinquenio de Reyes y la hegemonía conservadora en Colombia

- El radioperiodismo en Colombia

- El teatro en Colombia: Siglo XIX

- Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración

- Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

- Imprenta, Educación y Periodismo: Cimientos de la Independencia

- La fotografía en Colombia: Siglo XIX

- La fotografía en Colombia: Siglo XX

- La Guerra de los Mil días

- La radio en Colombia: Antecedentes y pioneros

- La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI

- La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- La radio en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- La Regeneración

- La República liberal en Colombia: 1930-1946

- La televisión en Colombia después de 1991

- La televisión en Colombia: Inicio y desarrollo

- Las sociedades orfebres prehispánicas

- Las telenovelas en Colombia

- Libertad de cultos en Colombia

- Mentalidades y costumbres en el siglo XIX en Colombia

- Patrimonio cultural inmaterial de Colombia

- Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia

- Primeros vestigios humanos en Colombia

- Reformas liberales de mitad del siglo XIX

- Resistencia indígena en la Colonia

- Revolución de Independencia en Colombia

- Sociedad del Nuevo Reino de Granada

- Toma del Palacio de Justicia

- Tragedia de Armero "Lo que el lodo se llevó"

- Valle del Cauca

- Virreyes ilustrados del Nuevo Reino de Granada