La fotografía en Colombia: Siglo XX

El cambio de siglo llega a Colombia en medio de un campo de batalla. El país vive en el absoluto caos económico y político. La separación de Panamá lo sumerge en una profunda crisis moral. Bajo el lema de «más administración y menos política», Rafael Reyes trata de suplantar la pesadilla de la guerra por el sueño del progreso. Los fotógrafos, partícipes de este nuevo espíritu, desempolvan sus equipos y salen en busca de los símbolos del progreso. El ferrocarril se convierte en el gran personaje. En las fotografías se palpa la ansiedad que genera la llegada de las primeras locomotoras a las estaciones recién construidas. Bajo el esfuerzo del hombre, el paisaje empieza a transformarse y genera una nueva perspectiva: los rieles se unen en el infinito, el muelle se proyecta sobre el mar, un enorme corte hiere la montaña, un gran puente pende sobre el río.

Para conmemorar el centenario del grito de independencia, se organiza en la capital una gran exposición industrial que resume aquel sueño del progreso. Como en las grandes exposiciones universales, no es el arte sino la técnica la que atrae la atención del público. Son el acero y el vapor los elementos que sintetizan el ingenio humano. En fotografía, el medio que resume la generación del Centenario es la tarjeta postal. Diseñada para enviar mensajes cortos, estas «tarjetas de amor y cortesía» reflejan una nueva manera de ver la vida, de expresar los sentimientos y de estrechar los lazos de amistad.

Fotografía aficionada

La placa seca había permitido acelerar el proceso de la fotografía. Pero el soporte en vidrio implicaba una cámara aparatosa que debía ser sostenida por un trípode. En 1889, George Eastman Kodak (1854-1932) logra perfeccionar el celuloide como soporte, elemento dúctil que permite envolverse dentro de la cámara. Había nacido el rollo fotográfico. El nuevo sistema era lo suficientemente sensible para lograr el viejo anhelo de la fotografía: la instantánea. A partir de entonces, Kodak desarrolla un pequeño modelo de cámara que puede transportarse con facilidad y no requiere ningún otro aditamento.

Bajo el lema «Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto», las cámaras portátiles inundaron el mundo. A partir de ese momento cualquier persona pudo tomar fotografías. El gesto casual y espontáneo pudo ser captado imprimiéndoles a las placas un aire de naturalidad. La instantánea, liberó a la fotografía del yugo de la pose y la sacó del estudio para introducirla en la intimidad del hogar.

Al popularizarse la técnica, los fotógrafos pierden el monopolio y sólo se recurre a ellos en circunstancias concretas, especialmente para dejar testimonio de los ritos de iniciación social: bautizos, primeras comuniones, celebración de los quince años, graduaciones y matrimonios, que son acontecimientos que no se pueden dejar en manos de aficionados. Parte del rito lo constituye la presencia del fotógrafo, quien con su trabajo da fe del preciso instante del cambio de estatus. La ausencia en la foto del grupo se convierte también en una forma de rebeldía.

Fotografía callejera

La facilidad para adquirir una cámara e implementos fue desplazando a los fotógrafos a plazas y parques populares, a la caza de aquellos que no tenían el privilegio de poseer equipo ni técnica. El fotógrafo de cajón o de parque es el sobreviviente de los tiempos heroicos de la fotografía. Sólo puede trabajar cuando hay condiciones atmosféricas favorables. Su equipo se reduce al cajón, dotado de un pequeño lente y una manga de tela negra, que permite operar a ciegas el papel sensibilizado y el revelador, que reposan en el interior de esta primitiva cámara oscura. Sobre una pared o a un lado del aparato, pende un muestrario de su trabajo y debajo del trípode, coloca un recipiente con fijador, de donde proviene el término «poncherazo» con el que se conoce la técnica en algunas regiones del país.

El fotógrafo de acera prosperó durante las décadas del 50 y 60, debido a la aparición de la Olympus Pen, máquina fácil de cargar y operar y que dobla la capacidad de la película. El peatón se convirtió en personaje. Realizada la toma, el fotógrafo entregaba un recibo para reclamar la copia ampliada. El álbum fue desplazado por las billeteras que venían provistas de portarretratos adecuados al formato 6 x 9 y que permitían llevar los recuerdos en el bolsillo. Durante la década del 60 la foto de billetera fue reemplazada por los llamados «telescopios», pequeños tubos de plástico en cuyo interior reposaba una diapositiva. Esta técnica revivió por algún tiempo la euforia de la fotografía estereoscópica.

Reportería gráfica

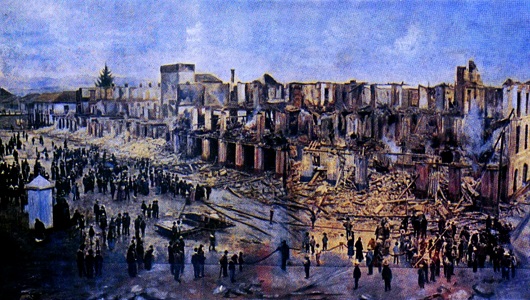

El 25 de febrero de 1862, el general Leonardo Canal González ataca la iglesia y el convento de San Agustín de Bogotá, refugio de las tropas que defendían la capital. Dos artistas de la época registraron de diferente manera el hecho: Manuel Dositeo Carvajal, desde el tejado de su casa, toma apuntes en su libreta de dibujo, con la intención de reproducir por medio del grabado las imágenes del asalto. Por el contrario, Luis García Hevia, concluida la batalla, traslada su cámara hasta el convento y realiza las primeras tomas de reporterismo gráfico en la historia de la fotografía en Colombia. Las dos actitudes reflejan el interés que a partir de ese momento se despierta por lograr el testimonio gráfico de un hecho, el cual, reproducido de manera mecánica, ha de causar impacto en la opinión pública.

En agosto de 1881, Alberto Urdaneta (1845-1887) inicia la publicación del Papel Periódico Ilustrado, primera publicación con marcada intención gráfica que se edita en el país, y se hacía a través de la xilografía. Habría que esperar a que se desarrolle la técnica del fotograbado para lograr publicaciones ilustradas con fotografía. En Colombia la primera es El Gráfico, aparecida en 1910, seguida por Cromos (1916) y Sábado, de Medellín (1921). A partir de estas publicaciones, la fotografía social y de modas adquirirá gran importancia.

En 1924 aparece en Bogotá el vespertino Mundo al Día, primer periódico del país en contar con fotógrafos de planta, origen de un nuevo tipo de profesional: el reportero gráfico. Lejos quedaron los tiempos del fotógrafo recogido en su estudio. Ahora su lugar es el exterior y el éxito depende del sentido de la oportunidad. Desde entonces el hecho o suceso tendrá verosimilitud si se logra fotografiarlo. La palabra cede el paso al impacto de la imagen.

Uno de los primeros reporteros gráficos del país fue Jorge Obando (1891-1982), activo desde 1923 hasta 1970. Armado con su cámara Cirkut Eastman Kodak, que giraba 360 grados sobre el eje, don Jorge logró dar testimonio de la gran transformación que sufre Colombia a partir de los años treinta del siglo XX. El gran formato de sus fotos es el adecuado para registrar el nuevo personaje de la historia: la muchedumbre. Obando es el fotógrafo de lo colectivo, de la masa anónima que invade calles y plazas de las incipientes ciudades.

Importantes precursores del reporterismo gráfico fueron los hermanos Ignacio y Luis Gaitán, pioneros en la utilización del flash de magnesio para la toma de placas nocturnas o de instantáneas de interior. Entre los reporteros gráficos del siglo XX, es necesario recordar a Leo Matiz, Manuel H. Rodríguez, Nereo López, Carlos Caicedo, Alicia Chamorro, Sady González, Fabio Serrano, Carlos Rodríguez, Horacio Gil Ochoa, Guillermo Molano, Luz Elena Castro y Gabriel Buitrago.

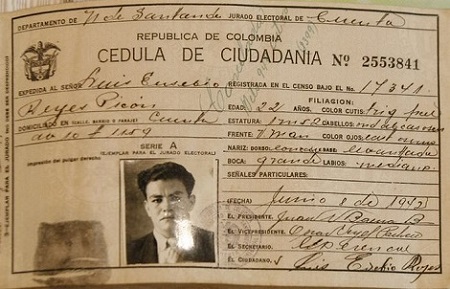

Cédula electoral

La Ley 31 de 1929 determinó que a partir de 1935 se requería de una cédula de ciudadanía para poder ejercer el derecho al sufragio. Como la ley exigía que la cédula incluyera el retrato, el año de 1934 fue de gran actividad para los fotógrafos. En los periódicos de la época se encuentra gran cantidad de información relativa a la forma como se deben obtener las fotografías y los directores políticos constituyen fondos especiales para suministrarlas gratuitamente a sus copartidarios. Los pueblos que carecen del servicio envían telegramas cómo este: «Iza, octubre de 1934. Liberalismo entusiasmado desea obtener cédula. Influyan envío fotógrafo».

Aerofotografía

Tal vez las primeras fotografías aéreas publicadas en Colombia, fueron unas imágenes sobre Medellín tomadas por Germán Arciniegas a bordo del avión Goliat, durante el Congreso Nacional de Estudiantes realizado en esa ciudad en julio de 1922 y publicadas en la revista Sábado de Medellín. Durante esa década, los pilotos de la Scadta realizaron el primer registro aéreo del país, en especial sobre las rutas que cubría la empresa.

En 1932, a raíz del conflicto con el Perú, fue palpable la carencia de mapas militares de las fronteras. Terminada la guerra, se creó el Instituto Geográfico Militar, con el objetivo de elaborar la carta militar del país. Como se carecía de técnicos capacitados para dicha labor, el director del Instituto viajó a Europa, donde contrato al profesor Guillermo Menderhausen y compró los aparatos necesarios para emprender el levantamiento de los mapas con el sistema de aerofotogrametría. Las primeras tomas se realizaron en 1936 desde un avión Junkers 406 con una cámara P.K33. En la actualidad, la aerofotografía tiene multiplicidad de usos.

Recuperación de los archivos fotográficos

La década del ochenta es decisiva para la valoración de los archivos fotográficos. El proceso se inicia en 1981, cuando la Biblioteca Pública de Medellín decide realizar una investigación sobre la fotografía en la región, la cual culminaría con una exposición titulada: «Cien años de fotografía en Antioquia». El producto más importante de esta muestra, fue la ubicación del archivo de Benjamín de la Calle, que se encontraba disperso y en pésimas condiciones de conservación.

La Biblioteca adquirió el archivo y mediante un convenio con la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales: (FAES), creó el Centro de Memoria Visual de Medellín, aportando los siete mil negativos en vidrio del archivo de Benjamín de la Calle. Posteriormente, y merced al apoyo del Banco de la República, el Centro se ha enriquecido con cuatro importantes archivos adicionales, los cuales han sido clasificados y sometidos a un adecuado proceso de conservación. Gracias a este Centro y a los archivos de Foto Rodríguez y de Jorge Obando, conservados intactos por sus familias, Medellín tiene registrada su memoria fotográfica desde 1892 hasta hoy día.

En 1983, el Museo de Arte Moderno de Bogotá realizó la exposición «Historia de la fotografía en Colombia», de la cual surgió el libro que lleva el nombre de la muestra y se constituyó en un importante esfuerzo por dar una visión totalizadora de la historia fotográfica del país. El interés por los archivos de fotografía se enmarca en la denominada Nueva historia de Colombia, que pretendió renovar la historiografía, no sólo en su temática sino también en la metodología.

En el año 2011, se realizó en el Museo Casa de la Moneda de Bogotá, la exposición “Historia de Colombia a través de la Fotografía 1842-2010”. Los visitantes que se acercaron a esta muestra fotográfica lograron conocer una visión gráfica de la historia del país a través de 290 fotografías seleccionadas para esta exhibición. De la mano del conocido historiador Malcom Deas, curador también de la exposición, se dieron a conocer las secciones del proyecto, conformadas por 20 categorías. Las fotografías abarcaron un período de casi dos siglos de la historia del país.

Últimos Articulos

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

Notas de interés

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

Historia de Colombia

- Fundación de las primeras ciudades en Colombia

- Bogotá

- Insurrección comunera de 1781

- Presidentes del Nuevo Reino de Granada (1564-1719)

- El Estado de la Nueva Granada

- La Gran Colombia

- Periodismo en el siglo XX en Colombia

- Primera República: Una Patria Boba

- Bogotá, Distrito Capital

- Conocimiento del territorio colombiano a principios del siglo XIX

- Costumbres neogranadinas del siglo XVIII

- Cultura musical en Colombia: Nuevo Reino de Granada (1564-1739)

- Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

- Cultura musical en Colombia: Periodo prehispánico

- Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Siglo XIX

- Cultura musical en Colombia: Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810)

- Culturas negras en Colombia: Música, cantos y ritos

- Culturas negras en Colombia: Raíces, bailes y carnavales

- Demografía del Nuevo Reino de Granada

- Departamento Valle del Cauca

- Economía en el Nuevo Reino de Granada

- Economía en el siglo XIX en Colombia

- Economía y sociedad en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- El cine en Colombia: Años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años ochenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años treinta y cuarenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Filmaciones literarias y cine mudo en los años veinte del siglo XX

- El cine en Colombia: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

- El cine en Colombia: Inicios y pioneros

- El federalismo en Colombia

- El folklore de Colombia: 1. Cundinamarca, Boyacá y Santanderes

- El folklore de Colombia: 2. El llano y la selva

- El folklore de Colombia: 3. Chocó y Antioquia

- El folklore de Colombia: 4. El suroccidente

- El folklore de Colombia: 5. La costa atlántica

- El Frente Nacional

- El movimiento teatral en la Colonia

- El nombre de Colombia

- El primer reformismo liberal: 1845-1849

- El Quinquenio de Reyes y la hegemonía conservadora en Colombia

- El radioperiodismo en Colombia

- El teatro en Colombia: Siglo XIX

- Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración

- Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

- Imprenta, Educación y Periodismo: Cimientos de la Independencia

- La fotografía en Colombia: Siglo XIX

- La fotografía en Colombia: Siglo XX

- La Guerra de los Mil días

- La radio en Colombia: Antecedentes y pioneros

- La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI

- La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- La radio en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- La Regeneración

- La República liberal en Colombia: 1930-1946

- La televisión en Colombia después de 1991

- La televisión en Colombia: Inicio y desarrollo

- Las sociedades orfebres prehispánicas

- Las telenovelas en Colombia

- Libertad de cultos en Colombia

- Mentalidades y costumbres en el siglo XIX en Colombia

- Patrimonio cultural inmaterial de Colombia

- Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia

- Primeros vestigios humanos en Colombia

- Reformas liberales de mitad del siglo XIX

- Resistencia indígena en la Colonia

- Revolución de Independencia en Colombia

- Sociedad del Nuevo Reino de Granada

- Toma del Palacio de Justicia

- Tragedia de Armero "Lo que el lodo se llevó"

- Valle del Cauca

- Virreyes ilustrados del Nuevo Reino de Granada