Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

El vacío de poder que dejó la independencia y la búsqueda de un nuevo estado originaron diversos conflictos entre centralistas y federalistas, militaristas y civilistas, liberales y conservadores y clericales y anticlericales, que a lo largo del siglo XIX se expresaron en frecuentes guerras civiles. Estas guerras no fueron propiamente revoluciones pues no significaron cambios de fondo, y se caracterizaron por su extrema crueldad y devastadores efectos en la economía y la sociedad colombiana.

Tipología y etapas de desarrollo en las guerras civiles

Durante el siglo XIX, se produjeron en Colombia alrededor de setenta guerras civiles, cuartelazos, revueltas, sublevaciones, pronunciamientos y golpes de Estado. Nueve de las guerras civiles tuvieron un carácter verdaderamente nacional: las de los años 1812, 1840, 1851, 1854, 1860, 1876, 1885, 1895 y la guerra de los Mil Días (1899-1902).

Las etapas en las guerras civiles

En el desarrollo de las guerras civiles se presentan varias etapas. La primera se manifiesta como un periodo de descontento, el cual se atribuye a causas políticas, económicas, sociales o religiosas. Durante esta etapa políticos, intelectuales y periodistas solían expresar mediante escritos sus críticas al orden existente. En la segunda etapa se presenta el pronunciamiento, ya sea por parte de un caudillo regional, con sus gamonales y peones de hacienda, o de los generales, con sus masas conservadoras o liberales. Este pronunciamiento se difundía a nivel regional y nacional y por lo general recibía el apoyo de las demás regiones. Se reclutaban los campesinos de la región, quienes recibían las armas y los entrenamientos en el mismo curso de la guerra.

La tercera etapa es la respuesta de las fuerzas armadas gubernamentales y los planes para acabar con la rebelión. Ante la llamada del gobierno legítimo, se pronunciaban los caudillos regionales, partidarios de las fuerzas estatales. La cuarta etapa está relacionada con las batallas. Estas eran en realidad enfrentamientos de "montoneras" o ejércitos de campesinos, sin entrenamiento alguno y sin seguir las normas elementales de la guerra. No existía una estrategia militar definida ni tácticas; triunfaba el método de la sorpresa y del aprovechamiento del descuido enemigo. La quinta etapa es la del triunfo en la guerra; el bando victorioso establecía un nuevo orden, el cual se plasmaba generalmente en un cambio constitucional.

Las guerras civiles de dimensión nacional

Primera guerra civil:

Sucedió en 1812 y enfrentó a federalistas y centralistas. Se produjo por la intención del Precursor Antonio Nariño de anexar algunas ciudades de las provincias de Tunja y Socorro al estado de Cundinamarca, así como los cantones de Tibaná, Garzón, Gagua, Purificación y Mariquita. La reacción del Congreso de las Provincias Unidas y la desobediencia de algunas de las tropas del mismo Nariño llevaron en 1812 a la firma del tratado de Santa Rosa de Viterbo, por el cual Cundinamarca devolvió las provincias de Sogamoso y Tunja y se dejó a Villa de Leiva en libertad de decidir su destino. Posteriormente, el Congreso, presidido por Camilo Torres, rompió el tratado y reanudó la guerra. Tras las batallas de Ventaquemada y San Victorino, se firmó la paz y se optó por la unidad nacional, necesaria para enfrentar la Reconquista española.

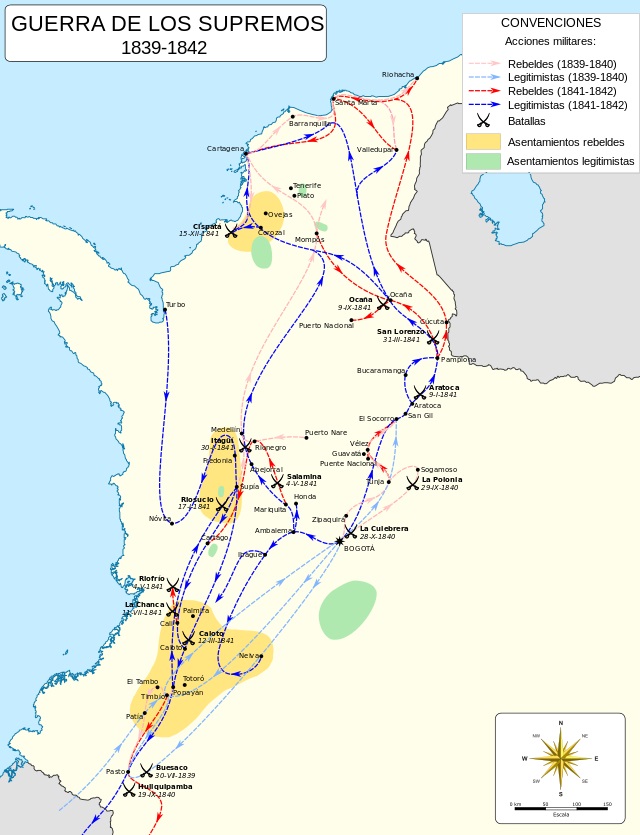

La guerra de los Supremos:

1839-1842

Fue una de las guerras civiles más cruentas de la historia nacional. Esta confrontación conocida como la guerra de los Supremos, surgió por la ley que ordenaba la supresión de los conventos menores. La noticia de esta ley ocasionó incendios, tumultos y protestas en las gentes de Pasto, en donde se suprimían los conventos de San Francisco, San Agustín, Santo Domingo y la Merced.

La rebelión fue iniciada por el padre Francisco Villota, superior de la Congregación de San Felipe Neri, quien fue nombrado jefe por las masas para encabezar una guerra llamada “santa” y de “los conventillos de Pasto”. Esta medida fue aprovechada por caudillos del sur como José María Obando para demostrar su oposición al gobierno mediante la sublevación militar. La guerra pronto se expandió a las provincias de Antioquia, Panamá, Boyacá ya la costa Atlántica y produjo el estancamiento de la economía, la desolación de los campos y epidemias. La Constitución de 1843 fue su consecuencia directa y en ella se plasmaron algunos planteamientos de los revolucionarios.

La guerra civil de 1851:

Fue encabezada por un sector del partido Conservador, que se opuso a las reformas liberales del presidente José Hilario López. En ella se manifestaron los intereses de los esclavistas contra la ley de la abolición de la esclavitud, e involucró a liberales y conservadores, proteccionistas y librecambistas y unitarios y federalistas. Se destaca la participación del escritor Julio Arboleda, quien encabezó las huestes conservadoras del Cauca. También se manifestaron los conservadores de Antioquia, Tunja, Pamplona, Pasto, Cundinamarca, Neiva y Mariquita. Los combates más importantes fueron favorables al gobierno liberal. Las fuerzas conservadoras fracasaron por la falta de unidad, de estrategias y de recursos.

La guerra civil de 1854:

Se produjo para combatir la dictadura del general José María Melo, quien instauró una dictadura militar el 17 de abril de 1854. Melo se apoyó en las sociedades de artesanos, quienes esperaban obtener medidas proteccionistas para su industria. El gobierno legítimo, con la participación de ex presidentes y ciudadanos principales, se organizó en Ibagué y desde allí inició su lucha. Con las tropas nacionales al mando del general Tomás Herrera y posteriormente del vicepresidente Obaldía, alcanzó el triunfo. El dictador fue depuesto en diciembre de 1854 y sustituido por José Domingo Obaldía. Para terminar el período fue elegido el Manuel María Mallarino, quien gobernó entre 1855 y 1857. Melo fue desterrado a Costa Rica y acabó fusilado en México.

La guerra civil de 1860:

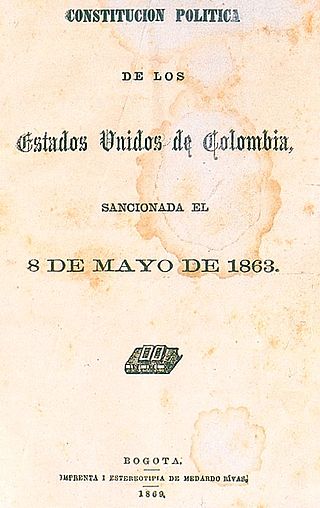

Tiene los rasgos de una guerra civil caudillista, ya que fue iniciada por el general Tomás Cipriano de Mosquera por su descontento con el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Se inició en 1859 con el pretexto de combatir medidas de gobierno consideradas opuestas al federalismo. Involucró a los estados de Cauca, Santander y Bolívar y posteriormente se extendió por todo el país. Las fuerzas revolucionarias estaban al mando del general Mosquera, mientras que las del gobierno eran comandadas por los generales Joaquín Posada Gutiérrez y Joaquín París.

Con el apoyo de los revolucionarios de los principales estados sublevados, los ejércitos de Mosquera se tomaron Bogotá el 18 de julio de 1861. La guerra civil continúo en Santander, Antioquia y Cauca y finalizó con las derrotas de los ejércitos del gobierno en las batallas de Los Árboles y Tulcán. A instancias de los radicales federalistas, el general Mosquera convocó la Convención de Rionegro, la cual, después de intensos debates, proclamó la Constitución de 1863, que organizó la federación de los Estados Unidos de Colombia.

La guerra civil de 1876:

Se originó por el descontento de los conservadores con el anticlericalismo de los radicales y sus medidas educativas. La revolución se inició en el estado del Cauca y se extendió a Antioquia y Tolima. Algunos de los dirigentes conservadores involucrados fueron Leonardo Canal, Manuel Briceño, Manuel Casabianca, Sergio Arboleda y Marceliano Vélez. Las tropas liberales estuvieron al mando de los generales Julián Trujillo, Santos Acosta y Sergio Camargo.

El acuerdo de Manizales significó el triunfo del gobierno radical del presidente Aquileo Parra y de las fuerzas del gobierno, comandadas por el general Julián Trujillo. Sin embargo, terminada la contienda, se produjo la división entre radicales liberales e independientes, circunstancia que aprovechó Rafael Núñez, liberal independiente, para impulsar el movimiento de la Regeneración y cambiar la situación política de finales del siglo XIX.

La guerra civil de 1885:

Fue promovida por el liberalismo radical para derrocar al gobierno del doctor Rafael Núñez y el movimiento de la Regeneración. Los radicales estaban comandados por los generales Gabriel Vargas Santos, Ricardo Gaitán Obeso y Daniel Hernández, y los conservadores por los generales Marceliano Vélez, Leonardo Canal, Manuel Briceño, Rafael Reyes y otros. Estos últimos contaban además con el apoyo de los liberales independientes.

La guerra se generalizó en los estados de Boyacá, Santander, Antioquia, Cauca, Panamá, Tolima, Cundinamarca y en la costa Atlántica. En la batalla de la Humareda, el 17 de junio de 1885, el ejército radical fue derrotado por completo, sufriendo un elevadísimo número de muertos, la mayoría perteneciente a la nueva generación de radicales. Tras el triunfo, el gobierno de Núñez dio paso a la aprobación y sanción de la Constitución de 1886, que estructuró en forma definitiva la República de Colombia con un régimen político centralizado.

La guerra civil de 1895:

Se produjo por la inconformidad del liberalismo con el control y censura de la prensa y con otras medidas autoritarias del gobierno de Miguel Antonio Caro. La guerra se generalizó en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Cauca, Panamá y en la costa Atlántica. El jefe liberal fue el general Santos Acosta, y el caudillo conservador, el general Rafael Reyes. En el sitio de La Tribuna (Cundinamarca), las fuerzas revolucionarias, comandadas por el general Siervo Sarmiento, fueron derrotadas por el general Reyes. Sin embargo, el combate decisivo fue el de Enciso, en Santander, favorable al gobierno y con el cual acabó la guerra.

La guerra civil de los Mil Días

Fue la última guerra civil del siglo XIX, pues se desarrolló entre 1899 y 1902. Se originó por las divergencias entre el partido Liberal y la hegemonía conservadora de la Regeneración. Los rebeldes radicales buscaban la reforma fundamental de la Constitución de 1886, ya que la consideraban monárquica y excesivamente centralista.

El grupo liberal autonomista inició la guerra contra los conservadores el 18 de octubre de 1899. Las fuerzas revolucionarias fueron dirigidas por el general Gabriel Vargas Santos y entre sus principales jefes sobresalieron los generales Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. Los jefes militares de las fuerzas del gobierno de Sanclemente y Marroquín fueron los generales Próspero Pinzón, Ramón González Valencia, Pedro Nel Ospina, Manuel Casablanca y otros. Los revolucionarios recibieron la ayuda de tropas extranjeras provenientes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

La guerra tuvo como principal escenario el departamento de Santander, pero se extendió por toda la República. La batalla principal fue la de Palonegro, que duró quince días consecutivos (entre el 11 y el 26 de mayo de 1900), involucró 8.000 soldados liberales y 18.000 del gobierno, y produjo 2.000 muertos y heridos en las fuerzas revolucionarias y 1.600 bajas en las fuerzas gubernamentales. Este fue el combate más sangriento de la historia nacional y significó el triunfo de las fuerzas conservadoras, comandadas por el general Próspero Pinzón. Después de Palonegro, la contienda continuó como una guerra de guerrillas y se extendió por la costa Atlántica y Panamá.

Para lograr la paz y restablecer el orden, el presidente José Manuel Marroquín firmó con los revolucionarios los tratados de Neerlandia (24 de octubre de 1902), Wisconsin (21 de noviembre de 1902) y Chinácota, con los cuales concedió la amnistía y amplias garantías a los revolucionarios. La guerra civil más larga y cruenta de la historia de Colombia terminó oficialmente el 1 de junio de 1903. Sus consecuencias más graves fueron la ruina de la economía nacional y la separación de Panamá.

Últimos Articulos

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

Notas de interés

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

Historia de Colombia

- Fundación de las primeras ciudades en Colombia

- Bogotá

- Insurrección comunera de 1781

- Presidentes del Nuevo Reino de Granada (1564-1719)

- El Estado de la Nueva Granada

- La Gran Colombia

- Periodismo en el siglo XX en Colombia

- Primera República: Una Patria Boba

- Bogotá, Distrito Capital

- Conocimiento del territorio colombiano a principios del siglo XIX

- Costumbres neogranadinas del siglo XVIII

- Cultura musical en Colombia: Nuevo Reino de Granada (1564-1739)

- Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

- Cultura musical en Colombia: Periodo prehispánico

- Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Siglo XIX

- Cultura musical en Colombia: Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810)

- Culturas negras en Colombia: Música, cantos y ritos

- Culturas negras en Colombia: Raíces, bailes y carnavales

- Demografía del Nuevo Reino de Granada

- Departamento Valle del Cauca

- Economía en el Nuevo Reino de Granada

- Economía en el siglo XIX en Colombia

- Economía y sociedad en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- El cine en Colombia: Años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años ochenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años treinta y cuarenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Filmaciones literarias y cine mudo en los años veinte del siglo XX

- El cine en Colombia: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

- El cine en Colombia: Inicios y pioneros

- El federalismo en Colombia

- El folklore de Colombia: 1. Cundinamarca, Boyacá y Santanderes

- El folklore de Colombia: 2. El llano y la selva

- El folklore de Colombia: 3. Chocó y Antioquia

- El folklore de Colombia: 4. El suroccidente

- El folklore de Colombia: 5. La costa atlántica

- El Frente Nacional

- El movimiento teatral en la Colonia

- El nombre de Colombia

- El primer reformismo liberal: 1845-1849

- El Quinquenio de Reyes y la hegemonía conservadora en Colombia

- El radioperiodismo en Colombia

- El teatro en Colombia: Siglo XIX

- Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración

- Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

- Imprenta, Educación y Periodismo: Cimientos de la Independencia

- La fotografía en Colombia: Siglo XIX

- La fotografía en Colombia: Siglo XX

- La Guerra de los Mil días

- La radio en Colombia: Antecedentes y pioneros

- La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI

- La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- La radio en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- La Regeneración

- La República liberal en Colombia: 1930-1946

- La televisión en Colombia después de 1991

- La televisión en Colombia: Inicio y desarrollo

- Las sociedades orfebres prehispánicas

- Las telenovelas en Colombia

- Libertad de cultos en Colombia

- Mentalidades y costumbres en el siglo XIX en Colombia

- Patrimonio cultural inmaterial de Colombia

- Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia

- Primeros vestigios humanos en Colombia

- Reformas liberales de mitad del siglo XIX

- Resistencia indígena en la Colonia

- Revolución de Independencia en Colombia

- Sociedad del Nuevo Reino de Granada

- Toma del Palacio de Justicia

- Tragedia de Armero "Lo que el lodo se llevó"

- Valle del Cauca

- Virreyes ilustrados del Nuevo Reino de Granada