La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

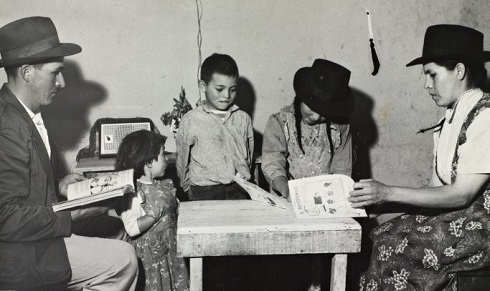

Aunque en Colombia generalmente se han implantado los adelantos técnicos con cierto retraso, en el caso de la radiodifusión el gobierno estuvo atento para su rápida instalación. En 1924, un año después de haber iniciado sus trabajos la estación inalámbrica de Morato, el Ministerio de Correos y Telégrafos contrató con Alemania la instalación de nuevos equipos radiales. El 5 de septiembre de 1929 el ministro de Comunicaciones, José Jesús García, inauguró la emisora HJN, que funcionó en un salón del Capitolio Nacional.

Enrique Olaya Herrera, siendo embajador en Washington, tuvo la oportunidad de apreciar el nacimiento de la radiodifusión estadounidense, y al asumir la presidencia del país, en 1930, decidió utilizar ampliamente este sistema de comunicación. La HJN fue adscrita al Ministerio de Educación y el presidente encargó su reorganización a Daniel Samper Ortega, quien diseñó el lema «La cultura del mundo al oído de los colombianos».

Al presentarse el conflicto de Leticia en 1932 dos estudiantes, Álvaro García Herrera y José Joaquín Ordóñez, presentaron un programa patriótico para motivar a los colombianos a aglutinarse en un movimiento nacional destinado a defender la soberanía. Se empleó música patriótica, incluyendo dos obras compuestas para elevar la moral nacional: Los sucesos de Leticia, de Jorge Añez, y el joropo El voluntario, de Alejandro Wills. Junto con La Voz de Bogotá, la HJN adelantó una campaña destinada a conseguir donaciones por veinte millones de dólares, con los cuales se adquirió moderno armamento y cuyo remanente permitió crear el Instituto de Cancerología en Bogotá.

La emisora oficial fue sancionada por el mismo gobierno en 1934 por haber transmitido un programa considerado inconveniente, y debió suspender labores por algunos días. A causa de la agobiante situación económica, fue clausurada a mediados de los años treinta, aunque su director desempeñaba el cargo “ad honórem” y se reconocían sólo 50 centavos por turno de locución.

La radiodifusión privada

Hacia 1930 el fundador de la radiodifusión boyacense, Pompilio Sánchez, fundó La Voz de Cúcuta, en esta ciudad; y por la vecindad con Venezuela, esta empresa ofrecía perspectivas comerciales diferentes e interesantes. En Cartagena, Antonio Fuentes, fundó La Voz de los laboratorios Fuentes, que más tarde se convirtió en Emisoras Fuentes y creó la subsidiaria Discos Fuentes, una de las más antiguas empresas fonográficas del país. Muy pronto, Radio Lequerica y Radio Colonial empezaron a disputarle la sintonía en esa parte de la costa Atlántica.

Las directivas de los partidos políticos pronto comprendieron el efecto multiplicador de la radio, y apreciando el empleo que el gobierno le daba a través de la HJN, comenzaron a organizar radioperiódicos para exponer sus tesis. En este campo tomó la delantera el Directorio Conservador, que fundó en Bogotá La Voz de Colombia, empresa que siguió los lineamientos de las otras emisoras comerciales.

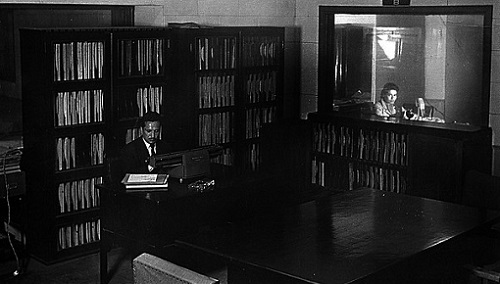

En principio, la radiodifusión colombiana se orientó hacia una programación de entretenimiento basada principalmente en la divulgación cultural, pues la mayoría de sus promotores estaban convencidos de la utilidad comunitaria de tales espacios. Cada emisora contaba con un radioteatro, en el cual ofrecía programas actuados de carácter dramático, jocoso, musical o de concurso. Además, todas disponían de una o dos orquestas, contrataban solistas y cantantes y encargaban la elaboración de sus libretos a los más destacados intelectuales. Al hacer las adecuaciones locativas para instalar una emisora, se arreglaba un espacio destinado al «auditorio» en los programas en vivo. Por lo general se cubrían con marquesinas los patios, lo que acústicamente era muy poco apropiado en caso de torrenciales aguaceros. Y como aún no existían en Colombia sistemas eléctricos de grabación de sonido, los programas se emitían directamente al aire.

Los programas de principios de los años treinta estaban influenciados por las radios mexicana y cubana, que, a su vez, copiaban la experiencia de Estados Unidos, donde era común que varias emisoras se encadenaran para captar mayor sintonía en un solo programa. La RCA y la Western Union aunaron sus esfuerzos en esos primeros ensayos, pero en 1926 la empresa radial adquirió la American Telephone and Telegraph, dando origen a la cadena NBC (National Broadcasting Company).

Las primeras cadenas radiales

En 1939, por iniciativa del industrial Edgar Stubbs, se organizó en el país la Cadena Azul Bayer, auspiciada por el laboratorio farmacéutico alemán y con la dirección musical del maestro español José María Tena. Esta se originaba en la Emisora Nueva Granada y era retransmitida por unas veinte radiodifusoras de provincia.

Al poco tiempo surgió la competencia de la Cadena Kresto, que funcionaba simultáneamente en Argentina, Brasil, Cuba, México y Perú, y cuyo objetivo era imponer una bebida con sabor a chocolate. Esa red radiofónica se caracterizó por presentar excelentes artistas foráneos consagrados internacionalmente, sin incluir en su nómina a figuras locales. Veintitrés emisoras colombianas de diferentes ciudades conformaban esta cadena.

En Medellín surgió, a principios de los años cuarenta, la Cadena Bolívar, que se originaba desde Radio Nutibara y La Voz de Antioquia, en emisiones de media hora de duración, y enlazaba 26 radiodifusoras nacionales. Esta cadena tenía la característica de ofrecer cada día un programa diferente con un elenco netamente colombiano, que divulgaba la ópera, la zarzuela y las más populares canciones internacionales. Además, estimuló a los compositores locales de música popular y culta a participar en un concurso.

Estas tres cadenas pioneras desaparecieron hacia 1941 a consecuencia de las restricciones económicas y políticas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente, estas redes nacionales dependían de los enlaces por onda corta, los cuales no garantizaban una óptima calidad receptiva debido a las variables condiciones meteorológicas de las regiones colombianas. En el fondo, todas trataron de imitar la inolvidable Alfombra Mágica que Enrique Ramírez Gaviria fundó en 1937, cuando en emisiones múltiples enlazó la Emisora Nueva Granada (Bogotá), La Voz de Antioquia (Medellín), La Voz de Pereira, Radio Santander (Bucaramanga), Emisoras Fuentes (Cartagena), Emisoras Electra (Manizales), La Voz de Armenia, La Voz del Valle (Cali) y otras.

La programación

El humor ha ocupado un lugar muy destacado en la radiodifusión colombiana. Mario Jaramillo Duque, a quien puede considerarse el padre del humorismo radial colombiano, se inició hacia 1930 en dos empresas caldenses, Ecos de Occidente y Radio Manizales, destacándose como animador de programas en vivo y como imitador de voces. Otro tema muy popular en las ondas radiales fue -como lo sigue siendo hoy- el deporte. Posiblemente las primeras transmisiones en directo de eventos deportivos tuvieron lugar en la emisora cartagenera Ondas de La Heroica, hacia 1933, con los partidos de «pelota chica» o béisbol.

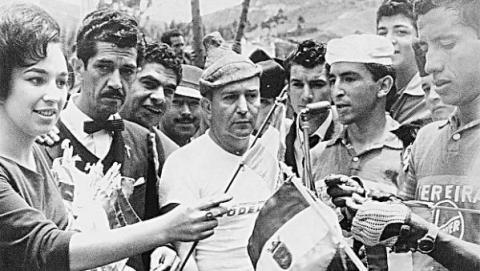

Uno de los grandes locutores deportivos fue Carlos Arturo Rueda, conocido como «el Campeón». Costarricense de nacimiento, inició en Manizales su larga carrera como narrador deportivo. Rueda estableció la costumbre, imitada por casi todos los narradores, de ponerles sobrenombres cariñosos a los deportistas, con los cuales la gente los identificaba, tal como aconteció con el famoso ciclista Efraín Forero, «el Zipa». En marzo de 1934 transmitió para La Voz de Bogotá, por diez pesos, una pelea entre «Mamatoco» y Bill Scott, efectuada en el Salón Olimpia.

En 1935 La Voz de Antioquia transmitió desde el Hipódromo de los Libertadores, que luego sería reemplazado por uno más moderno, el desarrollo de las competencias. Esta misma emisora difundió varios partidos de fútbol antes de que se consolidara el espectáculo profesional. En Bogotá se narraban las carreras de caballos celebradas en el antiguo hipódromo de la calle 53, que se convirtieron en un verdadero acontecimiento de la alta sociedad. También las damas actuaron como comentaristas deportivas en la radio. La periodista Emilia Pardo Umaña, que escribía una columna con el seudónimo de “Doctora Corazón”, obtuvo gran éxito narrando partidos de polo.

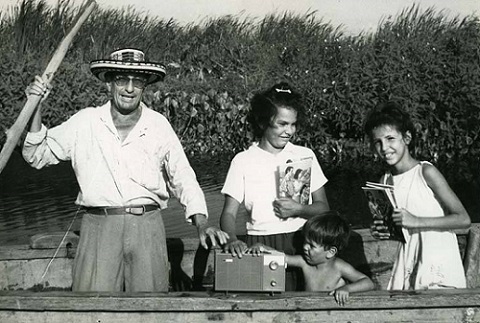

Desde el inicio de la radiodifusión comercial, la audiencia colombiana ha demostrado gran preferencia por los programas de concurso que ofrecen premios en artículos o dinero a quienes triunfen en las competencias propuestas o simplemente participen en los sorteos. Al principio, estos programas eran campañas promocionales para impulsar artículos de consumo o aumentar la sintonía de las emisoras. El verdadero concurso, organizado previamente en forma cuidadosa para lograr determinados resultados de mercadeo, comenzó a emitirse unos diez años después de haber iniciado labores la industria radial privada.

Una empresa bogotana de publicidad, propiedad de Mario García Peña, organizó en la Emisora Nueva Granada el programa “Los profesores del aire”, dirigido por el musicólogo Andrés Pardo Tovar. Los expertos consultados eran el ingeniero Enrique Uribe White, el catedrático Oswaldo Díaz Díaz, el historiador Enrique Otero D'Costa y el profesor Otto de Greiff. Los oyentes hacían las preguntas y aquellas que no eran contestadas satisfactoriamente, según las fuentes citadas, que eran verificadas con antelación, merecían un premio en dinero para quien las formulaba. Este espacio gozó de amplia popularidad y se mantuvo en el aire los domingos durante varios años.

En Medellín, el publicista Luis Lalinde Botero organizó en Radio Nutibara, para disputarle sintonía al concurso bogotano, la versión de un programa estadounidense que denominó “Pregunte usted - Conteste usted”, en el que hacía preguntas a estudiantes de secundaria, con premios acumulables. Más adelante este programa se emitió también en La Voz de Antioquia y se encadenó con Bogotá para enfrentar equipos de futuros bachilleres de ambas ciudades.

Debido a la gran aceptación que tuvieron en todo el país los dos concursos, Lalinde diseñó el programa “Los catedráticos informan”. Las Emisoras Nueva Granada lo retransmitían en Bogotá, pero el espacio se trasladó luego a Emisoras Nuevo Mundo, encadenadas con La Voz de Antioquia. Después regresó a Radio Cadena Nacional, en forma simultánea con la HJK, y obtuvo en 1956 una mención especial en la única Semana Nacional de la Radio, auspiciada por el gobierno nacional y Anradio.

Para que las personas del común tuvieran acceso a los concursos celebrados en los radioteatros, los empresarios y las incipientes agencias de publicidad desarrollaron las llamadas «Horas de aficionados», en donde a un costo ínfimo se presentaban personas con aptitudes musicales; pero como muy de vez en cuando aparecía una verdadera promesa, se optó por establecer concursos basados en conocimientos de música popular dotados de jugosos premios.

Entre estos sobresalieron Dígalo con música, en Bogotá; Cántela si puede, en Medellín; y Qué es la cosa, de Emisoras Nuevo Mundo. La mecánica de tales programas fue evolucionando y, finalmente, las emisoras sacaron sus micrófonos a la calle para que los ciudadanos concursaran.

El clímax de estas transmisiones lo marcó en 1947 La Voz de Antioquia, con el espacio titulado Coltejer toca a su puerta; en este, un automóvil dotado de transmisor y cubierto con una funda de tela blanca recorría las vías de Bogotá o Medellín y en el momento final se detenía ante la primera puerta que encontraba. El animador tocaba el aldabón y cuando lo atendían hacía una pregunta sobre la contraseña emitida durante el programa; si quien abría respondía acertadamente, obtenía magníficos premios.

Últimos Articulos

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

Notas de interés

- Decreto 0277 de 2025. Horario de la jornada escolar, asignación académica y el cumplimiento de la jornada laboral en establecimientos educativos estatales

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

Historia de Colombia

- Fundación de las primeras ciudades en Colombia

- Bogotá

- Insurrección comunera de 1781

- Presidentes del Nuevo Reino de Granada (1564-1719)

- El Estado de la Nueva Granada

- La Gran Colombia

- Periodismo en el siglo XX en Colombia

- Primera República: Una Patria Boba

- Bogotá, Distrito Capital

- Conocimiento del territorio colombiano a principios del siglo XIX

- Costumbres neogranadinas del siglo XVIII

- Cultura musical en Colombia: Nuevo Reino de Granada (1564-1739)

- Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

- Cultura musical en Colombia: Periodo prehispánico

- Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Siglo XIX

- Cultura musical en Colombia: Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810)

- Culturas negras en Colombia: Música, cantos y ritos

- Culturas negras en Colombia: Raíces, bailes y carnavales

- Demografía del Nuevo Reino de Granada

- Departamento Valle del Cauca

- Economía en el Nuevo Reino de Granada

- Economía en el siglo XIX en Colombia

- Economía y sociedad en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- El cine en Colombia: Años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años ochenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años treinta y cuarenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Filmaciones literarias y cine mudo en los años veinte del siglo XX

- El cine en Colombia: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

- El cine en Colombia: Inicios y pioneros

- El federalismo en Colombia

- El folklore de Colombia: 1. Cundinamarca, Boyacá y Santanderes

- El folklore de Colombia: 2. El llano y la selva

- El folklore de Colombia: 3. Chocó y Antioquia

- El folklore de Colombia: 4. El suroccidente

- El folklore de Colombia: 5. La costa atlántica

- El Frente Nacional

- El movimiento teatral en la Colonia

- El nombre de Colombia

- El primer reformismo liberal: 1845-1849

- El Quinquenio de Reyes y la hegemonía conservadora en Colombia

- El radioperiodismo en Colombia

- El teatro en Colombia: Siglo XIX

- Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración

- Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

- Imprenta, Educación y Periodismo: Cimientos de la Independencia

- La fotografía en Colombia: Siglo XIX

- La fotografía en Colombia: Siglo XX

- La Guerra de los Mil días

- La radio en Colombia: Antecedentes y pioneros

- La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI

- La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- La radio en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- La Regeneración

- La República liberal en Colombia: 1930-1946

- La televisión en Colombia después de 1991

- La televisión en Colombia: Inicio y desarrollo

- Las sociedades orfebres prehispánicas

- Las telenovelas en Colombia

- Libertad de cultos en Colombia

- Mentalidades y costumbres en el siglo XIX en Colombia

- Patrimonio cultural inmaterial de Colombia

- Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia

- Primeros vestigios humanos en Colombia

- Reformas liberales de mitad del siglo XIX

- Resistencia indígena en la Colonia

- Revolución de Independencia en Colombia

- Sociedad del Nuevo Reino de Granada

- Toma del Palacio de Justicia

- Tragedia de Armero "Lo que el lodo se llevó"

- Valle del Cauca

- Virreyes ilustrados del Nuevo Reino de Granada