Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

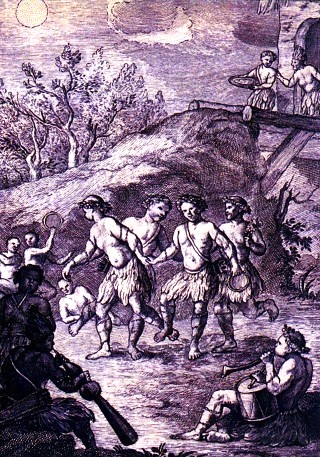

La información etnográfica proporcionada por algunos cronistas de las primeras décadas de la conquista española, es una fuente que permite contextualizar aquella obtenida a través de los hallazgos arqueológicos para determinar la cultura musical de los pueblos que habitaban el territorio que hoy es Colombia. Estos cronistas se refieren a la existencia de bailes comunales, algunos cantados, generalmente en círculo, con interpretación de estilo responsorial, es decir, bailes en los que los participantes responden en coro a la iniciativa del cantor principal o líder de la danza.

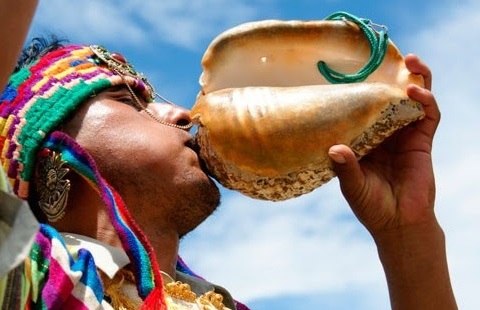

Estos bailes se llevaban a cabo como diversión o en ceremonias y rituales que antecedían a las batallas o eventos importantes de la comunidad, relacionados con el ciclo agrícola o el calendario religioso, como ritos de pasaje, fiestas de intercambio y reciprocidad, etc. Los cronistas también mencionan el uso de instrumentos tales como trompetas de madera, hueso o caracol, instrumentos bélicos o rituales, lo mismo que flautas de diferentes materiales. Entre los objetos sonoros más importantes están los troncos de percusión, maderos huecos de grandes dimensiones similares a los que aún hoy en día se usan en la Amazonia como instrumentos rituales de gran importancia.

Los cronistas hablan de cantos y ensalmos que, de acuerdo con el lenguaje de la época, se refieren a la recitación de los mitos y cantos especializados en ceremonias de curación y de preparación bélica. Américo Vespucio describe cómo en uno de los viajes de Alonso de Ojeda, a finales del siglo XV, los indígenas de la costa norte «bailaban con cantos que a la vez incluían lamentos, hilaridad y alegría».

Juan de Castellanos, quien estuvo en directo contacto con grupos indígenas de la costa y el interior, hace una comparación de los cantos indígenas con el villancico, estructura dominante en la música española del momento. Esta forma musical tenía un estribillo que se combinaba con estrofas de versos octosílabos. Tales cantares, que para Castellanos tenían una estructura bien definida (medidas y consonancias), se combinaban en su interpretación con el baile (con su correspondiente coreografía) y se referían al canto de mitos o de episodios históricos. Su carácter era variado: unos de índole ligera y jocosa y otros serios y posiblemente de alto contenido ritual; estos últimos usaban ritmos binarios y lentos, mientras que los primeros utilizaban metros ternarios y rápidos.

Los hallazgos de instrumentos musicales de este período son más frecuentes; por ejemplo, las flautas de pan con un número variable de tubos de oro o tumbaga del período piartal (Nariño, 1400 d.C.), las trompetas de caracol con decoración pintada de la zona muisca o las flautas de hueso con decoración incisa de la zona tairona.

Otros instrumentos son trompetas cerámicas en forma de caracol, de la región de Nariño, o flautas globulares con la misma forma. Por su parte, la iconografía también se hace más frecuente, y en la zona de Nariño aparecen platos cerámicos con decoración pintada que incluye representaciones de bailes con bastones percutores, similares a los que hoy en día existen entre los grupos indígenas de la Amazonia, los Llanos Orientales y el Vaupés.

Contacto cultural y establecimiento del orden colonial

En las primeras décadas de la Conquista y colonización, la música europea se presentó a los grupos nativos en los siguientes campos: 1) el militar, 2) el civil ceremonial y doméstico; y 3) el eclesiástico educativo. Al cabo de unas cuantas décadas, estos diferentes tipos de música se convirtieron en un importante vehículo de aculturación, que se desarrolló especialmente durante los siglos XVII y XVIII.

La confrontación bélica fue uno de los contextos más frecuentes de contacto, y ambas tradiciones (la indígena y la europea) contaban con instrumentos musicales de tipo guerrero. Los instrumentos más usados entre las huestes conquistadoras, de acuerdo con la tradición militar europea, fueron la trompeta y el tambor. Se trataba de una trompeta natural sin válvulas y de un tambor cilíndrico de dos parches, que es el prototipo de los bombos actuales.

Por su parte, la mayoría de los grupos indígenas usaba trompetas de caracol o de madera (llamadas genéricamente botutos, fotutos o pututos), al igual que flautas y posiblemente tambores, aunque es probable que en realidad se refieran a los troncos de percusión de grandes dimensiones. En algunos casos también se usó el pífano (flauta traversa) con el tambor en el contexto militar, o con los atabales (timbales) en el caso de músicos a caballo.

Otro elemento sonoro de importancia, especialmente por el impacto que causó entre los indígenas, es el cascabel que adornaba, con frecuencia, los aperos de los soldados a caballo. Algo similar sucedía con los guerreros indígenas, pues la iconografía permite visualizar tocados, petos, corazas, brazaletes y otros atavíos de guerra adornados con láminas, discos y sonajas de metal, posiblemente algunos de oro, que producían sonidos semejantes a los de los españoles.

Los administradores coloniales (presidentes, oidores, alcaldes, regidores), continuaron la antigua práctica de usar instrumentos musicales para los eventos públicos (juras, posesiones, actos, bandos), como parte del ceremonial de las ciudades europeas. Los instrumentos más usados en este contexto eran las trompetas, junto con chirimías y sacabuches. Las chirimías eran instrumentos de doble lengüeta, con un sonido similar al de los oboes, mientras que los sacabuches eran los directos antecesores de los trombones modernos, acompañados también, en muchos casos, de los tambores o atabales.

Se sabe que en esta época existían juegos, espectáculos y diversiones populares que incluían instrumentos musicales de uso al aire libre, como las chirimías, sacabuches, bajones y trompetas. Hay menciones tempranas a juegos, como el juego de cañas o el de la sortija, que eran juegos a caballo muy arraigados en España desde la época medieval y muy importantes en la mentalidad caballeresca y feudal de la mayoría de los conquistadores.

En las crónicas se mencionan algunos eclesiásticos llegados al territorio en los primeros años del Descubrimiento y la Conquista, de quienes se dice que eran diestros en la música. En Cartagena, en 1537, se menciona a Granadales, «de muy buena voz», y a Juan Pérez Materano, canónigo de «gran habilidad para el coro, de cantor», y a quien Juan de Castellanos compara con el compositor flamenco Joaquín Des Prés (1474-1521).

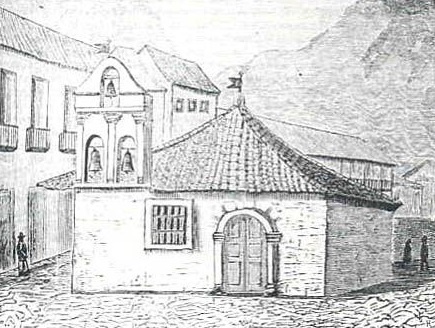

En la primera mitad del siglo XVI se fundaron muchas ciudades y algunas de ellas, como Santafé, Popayán, Cartagena o Santa Marta, alcanzaron el rango de obispados; en el proceso de la formación de dichas instituciones se procedió de acuerdo con los cánones españoles, especialmente siguiendo el uso de las catedrales de Toledo y Sevilla.

En el caso de Popayán, en 1547, el obispo Juan del Valle, otorgó los siguientes cargos eclesiástico-musicales: el de chantre, cuyo oficio era el de «cantar en el facistol, enseñar el canto y organizar el coro de la iglesia. Debía ser docto y perito en música a lo menos en canto llano»; y el de organista, quien debía «cuidar y tocar el órgano». Esta estructura se mantuvo durante los primeros años, pero debido a la precariedad que caracterizó el desempeño de la actividad eclesiástica hasta ya entrado el siglo, es muy factible que estas plazas no se hubieran llenado.

El establecimiento en 1550 de la Real Audiencia de Santafé trae consigo una sistematización de las actividades de conquista, colonización y aculturación que se habían iniciado décadas antes. En lo que se refiere a la actividad musical, con la creación de numerosas instituciones eclesiásticas, aumenta el número de clérigos que tuvieron que encargarse de la solemnización de la liturgia, en la cual la música (el canto y el órgano) era uno de los elementos más importantes.

Un punto importante en este periodo es el aumento de la población española, el descenso de la indígena y el lento surgimiento del sector de los mestizos, aspecto que contribuiría al rápido afianzamiento de los elementos culturales españoles -entre ellos la música- en la sociedad que se conformó durante la Conquista.

Últimos Articulos

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

Notas de interés

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

- Mapa de Perú: Regiones naturales

Historia de Colombia

- Fundación de las primeras ciudades en Colombia

- Bogotá

- Insurrección comunera de 1781

- Presidentes del Nuevo Reino de Granada (1564-1719)

- El Estado de la Nueva Granada

- La Gran Colombia

- Periodismo en el siglo XX en Colombia

- Primera República: Una Patria Boba

- Bogotá, Distrito Capital

- Conocimiento del territorio colombiano a principios del siglo XIX

- Costumbres neogranadinas del siglo XVIII

- Cultura musical en Colombia: Nuevo Reino de Granada (1564-1739)

- Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

- Cultura musical en Colombia: Periodo prehispánico

- Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Siglo XIX

- Cultura musical en Colombia: Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810)

- Culturas negras en Colombia: Música, cantos y ritos

- Culturas negras en Colombia: Raíces, bailes y carnavales

- Demografía del Nuevo Reino de Granada

- Departamento Valle del Cauca

- Economía en el Nuevo Reino de Granada

- Economía en el siglo XIX en Colombia

- Economía y sociedad en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- El cine en Colombia: Años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años ochenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años treinta y cuarenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Filmaciones literarias y cine mudo en los años veinte del siglo XX

- El cine en Colombia: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

- El cine en Colombia: Inicios y pioneros

- El federalismo en Colombia

- El folklore de Colombia: 1. Cundinamarca, Boyacá y Santanderes

- El folklore de Colombia: 2. El llano y la selva

- El folklore de Colombia: 3. Chocó y Antioquia

- El folklore de Colombia: 4. El suroccidente

- El folklore de Colombia: 5. La costa atlántica

- El Frente Nacional

- El movimiento teatral en la Colonia

- El nombre de Colombia

- El primer reformismo liberal: 1845-1849

- El Quinquenio de Reyes y la hegemonía conservadora en Colombia

- El radioperiodismo en Colombia

- El teatro en Colombia: Siglo XIX

- Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración

- Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

- Imprenta, Educación y Periodismo: Cimientos de la Independencia

- La fotografía en Colombia: Siglo XIX

- La fotografía en Colombia: Siglo XX

- La Guerra de los Mil días

- La radio en Colombia: Antecedentes y pioneros

- La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI

- La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- La radio en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- La Regeneración

- La República liberal en Colombia: 1930-1946

- La televisión en Colombia después de 1991

- La televisión en Colombia: Inicio y desarrollo

- Las sociedades orfebres prehispánicas

- Las telenovelas en Colombia

- Libertad de cultos en Colombia

- Mentalidades y costumbres en el siglo XIX en Colombia

- Patrimonio cultural inmaterial de Colombia

- Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia

- Primeros vestigios humanos en Colombia

- Reformas liberales de mitad del siglo XIX

- Resistencia indígena en la Colonia

- Revolución de Independencia en Colombia

- Sociedad del Nuevo Reino de Granada

- Toma del Palacio de Justicia

- Tragedia de Armero "Lo que el lodo se llevó"

- Valle del Cauca

- Virreyes ilustrados del Nuevo Reino de Granada