Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

El nacionalismo practicado por los compositores colombianos durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, constituyó una de las tendencias estéticas más fuertes de la época y, al mismo tiempo, uno de los factores de restricción de la evolución de sus estilos personales. En la música, como en las bellas artes, se le exigió al compositor reflejar una identidad regional; exigencia que, unida a una ideología tendiente a exaltar valores nacionales, llevó a un buen número de autores a un exagerado tradicionalismo, a una estética repetitiva y a un aislamiento que los alejó del conocimiento de las teorías de la música moderna.

A fines del siglo XIX, los elementos musicales de sabor local ocuparon un sitio destacado dentro del repertorio musical de los diversos países de América Latina. En el caso de Colombia, aquejada por sucesivas guerras civiles, y dominada por un ambiente incierto e inestable, estas expresiones de músicos prácticamente autodidactas se hacen bajo el signo del romanticismo, dentro de un marco fresco e ingenuo. En sus obras se mezcla, sin conflicto, lo nacional y lo europeo. Al lado de las sinfonías, misas y conciertos, conviven las piezas de salón y las obras que describen diversos aspectos de la nacionalidad.

El nacionalismo que se impone en las primeras décadas del siglo XX en Colombia, pierde la frescura del practicado en el siglo anterior y exige a los compositores una racionalización de la música tradicional, en la cual deben inspirarse. Simultáneamente se ahonda la brecha que separa lo tradicional de lo académico. En las primeras expresiones musicales nacionalistas de piezas de concierto, el compositor se limita a adaptar danzas y canciones de su nación, a medios (instrumentos) y formas musicales europeas. Son pocos los compositores latinoamericanos que se proponen derivar nuevas posibilidades tímbricas y formales del material musical que les es familiar.

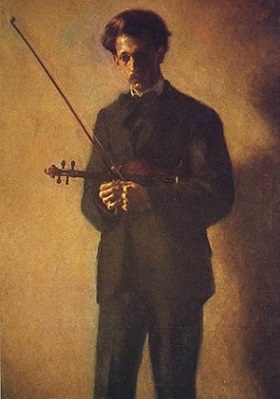

Guillermo Uribe Holguín

La figura musical predominante durante la primera mitad del siglo XX en Colombia fue la de Guillermo Uribe Holguín (1880-1971). Una formación musical sólida, adquirida en Francia, y una intensa labor pedagógica y de dirección orquestal, le merecieron un destacado lugar. Simultáneamente, pero sin llegar a formar escuela, trabajaron compositores cuyas metas primordiales fueron: el dominio del lenguaje postromántico francés (sobre todo, en lo referente a la expansión armónica), el dominio de grandes formas, la búsqueda de un estilo nacionalista y un asomo a la composición atonal. En realidad, acusan poco interés en las técnicas modernas europeas y norteamericanas, pues no había cabida en la sociedad colombiana para actividades «de vanguardia».

Uribe Holguín inicia sus labores más influyentes en Colombia a partir de su regreso de París, en 1910. Si bien el compositor se había iniciado en la estética nacional a partir de 1924, con su Segunda sinfonía «Del terruño», se opuso a la predominancia de las tendencias nacionalistas y a las exigencias que de ella hacía la crítica. Sus razones para este rechazo fueron bastante peculiares: afirmaba que los elementos hispánicos que predominaban en la música colombiana (sólo conocía la música de la región andina), le restaban autenticidad y que, por lo tanto, el nacionalismo musical en Colombia era un imposible.

Sus opiniones, recibidas como europeizantes, le restaron considerable aprecio entre el público y sus colegas y, finalmente, por esta y otras razones relacionadas con el manejo que dio al Conservatorio, se retiró de los cargos administrativos que regentaba. En sus “300 trozos en el sentimiento popular”, la amalgama de aires nacionales (ritmos y melodías del interior), armonías postimpresionistas y formas de variación, produce un conjunto de excelencia musical aún inigualada en el repertorio pianístico colombiano.

Por otra parte, Uribe Holguín compuso algunas obras de talla heroica -también característica de la estética nacionalista-, que no se basan en rasgos melódicos o rítmicos concretos, sino en hechos históricos e imágenes indígenas; tal es el caso de sus composiciones orquestales, Bochica, op. 73; Ceremonia indígena, op. 88, y Los conquistadores, op. 108; en donde hace descripciones musicales imaginativas y exóticas de las culturas indígenas que habitaban el territorio colombiano.

No hace referencia a elementos musicales de culturas indígenas vivas -no las conoció-, sino descripciones sonoras adecuadas a la situación descrita con pentafonías y ritmos que podrían dar la impresión de primitivismo. Con estos poemas sinfónicos, Uribe Holguín se identificó tardíamente con el fenómeno Bachué de las bellas artes, con el cual se quiso superar definitivamente la influencia académica y crear un arte nacional inspirado en circunstancias naturales, étnicas e históricas.

En Ceremonia indígena, se demuestra cómo el exotismo en Colombia, al igual que en Europa, sirvió para incursionar en los terrenos más atrevidos de ritmo y tonalidad, y para justificar efectos que no tendrían cabida dentro de los formatos académicos. Las libertades armónicas, rítmicas y melódicas que se toma Uribe Holguín en su Ceremonia, sobrepasan el nivel de experimentación de sus conciertos y sinfonías, aun las basadas en aires nacionales.

Otros compositores

Los nombres de Jesús Bermúdez Silva (1883-1969), José Rozo Contreras (1894-1976), Adolfo Mejía (1905-1973) y Santiago Velasco Llanos (1915-1996) se asocian a un estilo nacionalista de contornos muy sencillos y de calidad espontánea, que contrasta abiertamente con la escritura precisa y rigurosa de Uribe Holguín. Cada uno de estos compositores legó al repertorio sinfónico colombiano obras consideradas paradigmas en su estilo. Tal es el caso de Bermúdez Silva con su “Torbellino”, Rozo Contreras con la “Suite tierra colombiana”, Adolfo Mejía y la “Pequeña suite” y Santiago Velasco con el “Tío Guachupecito”. En algunas de estas obras se regresa a la cita costumbrista, prácticamente textual, del siglo XIX.

Jesús Bermúdez Silva estudió en España bajo la tutela de Conrado del Campo. Su obra es pequeña e incluye una sinfonía, un concierto para piano y orquesta, y seis piezas sinfónicas de carácter descriptivo -la mayoría sobre temática nacional-. Sobresale entre sus composiciones una pieza corta “Cuento de hadas”, por su instrumentación atinada y la presencia de algunos rasgos impresionistas, como las notas de pedal y el empleo de la modalidad. Su célebre “Torbellino” (1933) es una obra en un solo movimiento, inspirada en La vorágine de José Eustasio Rivera; los tresillos obsesivos la hacen un tanto repetitiva y demasiado extensa. Es de recalcar la inspiración literaria de esta obra, pues, en el ejercicio del nacionalismo musical, tal inspiración fortalece la identidad cultural que se quiere evocar. En estos primeros años nacionalistas, este vínculo literario-musical no fue muy frecuente.

El nacionalismo practicado por Bermúdez Silva tiene otro ingrediente que lo enriquece: la investigación de las tradiciones musicales. Junto con Andrés Pardo Tovar, Guillermo Abadía Morales y Jesús Pinzón Urrea, Bermúdez Silva colaboró con el Centro de Estudios Folklóricos y Musicales (Cedefim), anexo al Conservatorio Nacional de Música. Con ellos publicó los trabajos titulados “La guitarrería popular de Chiquinquirá”, “Algunos cantos nativos tradicionales de la región de Guapi” y “Los aires musicales de los indios guambianos del Cauca”. No obstante, el impedimento que se interpone entre el trabajo de Bermúdez Silva y el logro de una obra trascendente es la limitación técnica, característica de esta generación.

José Rozo Contreras realizó sus estudios en Roma y Viena, en el campo de la instrumentación y la dirección de banda. Adelantó también algunos estudios de composición y fue en Viena donde estrenó su “Suite Tierra colombiana”, una partitura alegre, reflejo de la personalidad optimista y pintoresca de su autor. Compuso además una graciosa obra para orquesta titulada “Burlesca”, y realizó la instrumentación adoptada como oficial del Himno Nacional. En general, fue más importante su trabajo en el campo pedagógico que en el de la composición, como también fue crucial su desempeño durante años como director de la Banda Nacional en Bogotá.

Uno de los músicos colombianos de mayor talento de este grupo fue Adolfo Mejía. En su obra se confunden inteligentemente lo elaborado y lo popular. Se dedica con igual empeño a la composición sinfónica, de banda y de canciones, como el caso de su inmortal “Cartagena”. Sus estudios en la Escuela Normal de Música en París fueron interrumpidos por la segunda guerra mundial; sin embargo, alcanzó a estudiar por un tiempo con Nadia Boulanger y Paul Dukas, dos de los mejores profesores de composición que podía ofrecer París por entonces. Pero Mejía se dispersaba imitando todo tipo de estilos y no se concentró en desarrollar uno genuinamente personal. Con la misma facilidad componía obras al estilo español, como el “Preludio a la tercera salida de Don Quijote” y el “Capricho español para arpa y orquesta”, o escribía una bachiana de obvia inspiración brasileña.

En el ámbito de lo nacional, la “Pequeña suite” es su obra más conocida y es una de las rendiciones más claras de la esencia rítmica de tres aires muy diseminados: bambuco, torbellino y cumbia, y así se denominan las tres secciones de la obra. Por primera vez aparece un tema de la costa Atlántica en la literatura sinfónica colombiana: la cumbia. Aunque Mejía le da un tratamiento rítmico interesante, prima lo melódico con armonías descomplicadas y citas textuales como la de ese popular verso: «Sapo, este hijo es tuyo, en la cara se parece a ti». Las obras de Mejía que no hacen referencia a aires nacionales son las que más se aproximan al impresionismo, con sus armonías voluptuosas y diluidas con acordes paralelos, de séptimas y novenas. Dichos toques de interés armónico priman en su “Homenaje a Luis López de Mesa”.

Santiago Velasco Llanos es otro compositor cuyo nombre se asocia con una obra que alude directamente a la nacionalidad "Tío Guachupecito". En este caso, se trata de un empleo variado de la popular canción del Pacífico. Es una sucesión de escenas descriptivas: Introducción, Amanecer, Intermedio, La pesca, Romance, Danza pequeña, Makerule y Jota chocoana. La elaboración de los temas es predominantemente orquestal. En sus “Tres trozos infantiles”, “Sinfonía breve” y “Scherzo sinfónico”, Velasco Llanos hace gala de un lenguaje armónico rico y un desarrollo interesante de los temas y motivos. Velasco se formó en Chile, con Domingo Santa Cruz, Carlos Isamitt y Humberto Allende.

Se podría asegurar que estos músicos quedaron relegados a la composición de cuadros costumbristas sinfónicos, a petición de la misma sociedad que escuchaba sus obras. Aún hoy en día difícilmente se escuchan sus partituras que no hacen alusión a la música nacional. Ellos también sintieron la obligación de desarrollar el tema de la nacionalidad y quedaron atrapados en un lenguaje musical con obvias limitaciones. Pocos dominaban plenamente una escritura contrapuntística y ninguno de ellos era experimentalista o amante de la disonancia franca e independiente. Por estas razones, aceptan su papel de forjadores del repertorio musical nacionalista colombiano.

La muerte de Antonio María Valencia (1902-1952) prácticamente señala el fin de una época caracterizada por el dominio de las técnicas europeas y la adaptación de aires nacionales a dichos procedimientos. Valencia fue un pianista dotado y en sus obras para el teclado se reconocen los aspectos más destacados de su estilo: armonías al estilo impresionista, escalas modales, melodías y ritmos tradicionales. Todo esto se observa fácilmente en sus “Ritmos y cantos suramericanos”, “Chirimía y bambuco sotareño”, “Bambuco del tiempo del ruido” y “Sonatina boyacense”.

Últimos Articulos

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

Notas de interés

- Mapa de Colombia: Áreas protegidas

- Mapa de Brasil: Regiones administrativas

- Mapa Brasil: Regiones naturales

- Mapa de Argentina: Regiones naturales

- Mapa ecológico de Colombia

- Mapa cultural de Colombia para colorear

- Mapa de Colombia: Topografía

- Mapa de Chile Tricontinental

- Mapa de Bolivia: Regiones naturales

- Mapa de Chile: Regiones naturales

- Mapa de Paraguay: Regiones naturales

- Mapa de Ecuador: Regiones naturales

- Mapa de Venezuela: Regiones naturales

- Roma monárquica: Otros pueblos itálicos

- Roma monárquica: Los etruscos

- Roma monárquica: La Reforma de Servio Tulio

- Roma monárquica: La guerra contra los sabinos

- Roma monárquica: Los siete reyes

- Mapa de Colombia: Departamentos, capitales y ciudades importantes

- Mapa de Perú: Regiones naturales

Historia de Colombia

- Fundación de las primeras ciudades en Colombia

- Bogotá

- Insurrección comunera de 1781

- Presidentes del Nuevo Reino de Granada (1564-1719)

- El Estado de la Nueva Granada

- La Gran Colombia

- Periodismo en el siglo XX en Colombia

- Primera República: Una Patria Boba

- Bogotá, Distrito Capital

- Conocimiento del territorio colombiano a principios del siglo XIX

- Costumbres neogranadinas del siglo XVIII

- Cultura musical en Colombia: Nuevo Reino de Granada (1564-1739)

- Cultura musical en Colombia: Periodo Conquista

- Cultura musical en Colombia: Periodo prehispánico

- Cultura musical en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- Cultura musical en Colombia: Siglo XIX

- Cultura musical en Colombia: Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810)

- Culturas negras en Colombia: Música, cantos y ritos

- Culturas negras en Colombia: Raíces, bailes y carnavales

- Demografía del Nuevo Reino de Granada

- Departamento Valle del Cauca

- Economía en el Nuevo Reino de Granada

- Economía en el siglo XIX en Colombia

- Economía y sociedad en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- El cine en Colombia: Años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años ochenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Años treinta y cuarenta del siglo XX

- El cine en Colombia: Filmaciones literarias y cine mudo en los años veinte del siglo XX

- El cine en Colombia: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

- El cine en Colombia: Inicios y pioneros

- El federalismo en Colombia

- El folklore de Colombia: 1. Cundinamarca, Boyacá y Santanderes

- El folklore de Colombia: 2. El llano y la selva

- El folklore de Colombia: 3. Chocó y Antioquia

- El folklore de Colombia: 4. El suroccidente

- El folklore de Colombia: 5. La costa atlántica

- El Frente Nacional

- El movimiento teatral en la Colonia

- El nombre de Colombia

- El primer reformismo liberal: 1845-1849

- El Quinquenio de Reyes y la hegemonía conservadora en Colombia

- El radioperiodismo en Colombia

- El teatro en Colombia: Siglo XIX

- Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración

- Guerras civiles en Colombia: Siglo XIX

- Imprenta, Educación y Periodismo: Cimientos de la Independencia

- La fotografía en Colombia: Siglo XIX

- La fotografía en Colombia: Siglo XX

- La Guerra de los Mil días

- La radio en Colombia: Antecedentes y pioneros

- La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI

- La radio en Colombia: Primera mitad del siglo XX

- La radio en Colombia: Segunda mitad del siglo XX

- La Regeneración

- La República liberal en Colombia: 1930-1946

- La televisión en Colombia después de 1991

- La televisión en Colombia: Inicio y desarrollo

- Las sociedades orfebres prehispánicas

- Las telenovelas en Colombia

- Libertad de cultos en Colombia

- Mentalidades y costumbres en el siglo XIX en Colombia

- Patrimonio cultural inmaterial de Colombia

- Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia

- Primeros vestigios humanos en Colombia

- Reformas liberales de mitad del siglo XIX

- Resistencia indígena en la Colonia

- Revolución de Independencia en Colombia

- Sociedad del Nuevo Reino de Granada

- Toma del Palacio de Justicia

- Tragedia de Armero "Lo que el lodo se llevó"

- Valle del Cauca

- Virreyes ilustrados del Nuevo Reino de Granada